|

기원전 3200~3100년경 메소포타미아와 이집트에 인류사 최초로 문명(文明, civilization)이 태동했다. 통일 국가의 형성에서 외부 침입을 받아 더 큰 제국에 복속되기까지 두 문명은 각기 독자적으로 대략 3000년 동안 존속했다. 왜 다른 지역이 아니라 이 두 지역에서 가장 먼저 문명이 발생했는가? 과연 어떻게 이 두 지역의 문명은 독립적 문명으로서 장시간 지속될 수 있었는가? 누구도 정답을 확신할 수 없는 의문이 꼬리를 문다. 두 문명의 흥망사를 돌아보면서 외계인 미도가 물었다.

"중국의 역사가들은 중화 문명의 연속성을 믿어 의심치 않지만, 상(商) 문명이 일어난 시기는 기원전 1500년경이었습니다. 분열기, 혼란기까지 다 포함해도 고대부터 오늘날까지 이어진 중화 문명의 역사는 3500년 정도밖에 되지 않습니다. 중국에 통일 제

국이 들어서기도 전에 메소포타미아와 이집트에 이미 3000년의 문명기가 꽃피었다는 사실도 놀랍지만, 그보다 실은 지구인의 관심이 온통 최근 2000년의 역사에 쏠려 있다는 점이 더욱 놀랍습니다. 지난 2000년의 역사는 어찌 보면 메소포타미아와 이집트의 문명사의 연장이 아닐까요?"

|

◇ 문명 발생과 수력(水力, hydraulic) 사회론

문명의 발생은 그 자체가 20세기 역사학의 최대 논쟁거리였다. 왜 구대륙의 수많은 신석기 문화 중에서 딱히 네 지역에서만 독특하게 문자 발명, 인구 급증, 도시 형성, 사회적 분화, 정부 출현, 대규모 구조물 건축, 도로교통의 발달, 복잡한 경제활동 등등을 특징으로 하는 문명이 생겨났을까?

바로 이 큰 질문에 답하기 위해 1957년 비트포겔(Karl A. Wittfogel, 1896~1988)은 인류사에 최초로 등장했던 4대 하곡(河谷) 문명을 체계적으로 비교하여 수력사회(水力社會, hydraulic society) 이론을 제창했다. 그는 4대 고대 문명의 발상지가 모두 연중 강수량이 충분하지 않은 건조한 지역이라는 점에 주목했다. 어찌 보면 초등 교육만 이수해도 누구나 쉽게 던질 수 있는 질문이다. 왜 하필 연중 강수량이 태부족인 아프리카 사막과 중동의 건조한 땅에서 휘황찬란한 문명이 태동했는가? 누구나 그런 질문을 받으면 즉각적으로 쉬운 대답을 떠올릴 수 있다. 그 건조한 땅 한가운데를 가로지르는 풍부한 수량의 강(江) 덕분이라고. 바로 그러한 직관 위에서 헤로도토스는 "이집트가 나일강의 선물"이라 했다. 헤로도토스의 관찰은 일단 절반만 옳다.

|

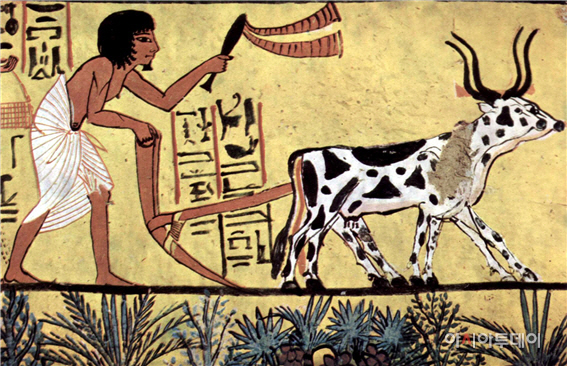

연중 고르게 비가 적당히 내려주는 지역이라면 농부들은 굳이 힘들여 따로 농업용수를 확보하지 않아도 순전히 하늘이 뿌려주는 빗물에만 의존하는 강우 농경(rainfall farming)이 가능하다. 대표적으로 유럽은 대수로 공사가 없이도 풍부한 곡물을 생산할 수 있는 강우 농경 지역이라 할 수 있다. 메소포타미아, 이집트, 인더스강 유역, 황하 유역 모두 "매우 건조(arid)한," 혹은 "상당히 건조한(semi-arid)" 기후이다. 문명이 발생한 이 네 지역 모두 천연적 강수량에만 의존해선 경제적 풍요를 누릴 수 없는 불리한 지리(地理, geography)다. 그 불리한 지리적 조건에서 문명이 발생한 까닭은 바로 마른 땅을 옥토로 바꾸는 대규모의 수리 사업이 성공적으로 이뤄졌기 때문이다.

◇ '동양적 전제주의' 이론의 강점과 약점

강둑을 쌓고, 운하를 뚫고, 저수지를 파는 등 대규모 토목 공사를 시행하려면 고도의 기술과 사회적 노동력의 효율적 투입이 필수적이다. 예나 지금이나 한 동네의 지식과 기술 따위로는 강둑 쌓기나 운하 뚫기, 저수지 파기가 이뤄질 수 없다. 대규모 토목 공사에 당대 최고의 기술자를 발탁해서 기획, 설계, 공사 등 고도의 작업을 맡기고, 수백, 수천 명의 노동력을 동원하여 효율적으로 투입해야만 한다. 공공사업의 기획, 전문 인력의 발탁, 노동 인력의 동원 등의 작업은 고도의 관료행정 체제가 없이는 불가능하다. 바로 그 점에 착안해서 비트포겔은 4대 하곡 문명에선 전 국토와 인구에 전면적 통제권을 갖는 강력한 전제정이 형성되었다고 설명한다. 비트포겔은 문명 발흥기에 이미 완성된 전면 통제의 정부 형태를 동양적 전제주의(Oriental despotism)라 명명했다.

모든 거대 이론이 그렇지만 비트포겔의 수력 사회 이론에도 강점과 약점이 보인다. 그 강점이라면 강력한 국가 권력의 적극적인 작용을 통해서 농업 생산성의 비약적 향상과 그에 따른 문명의 발달 과정을 4대 문명에 두루 적용될 수 있게 설명할 수 있다는 점을 꼽을 수 있다. 메소포타미아나 이집트뿐만 아니라 인더스강 유역의 하라파 문명, 황하 유역의 상(商) 문명 모두 연중 강수량이 부족해서 관개 시설 확충이 절실히 필요했던 지역이다. 다시 말해, 고대 문명은 강우 농경이 아니라 수력 농경에서 태동했다. 그 점은 누구도 쉽게 부인할 수가 없다. 혹자는 비트포겔의 이론을 환경 결정론이라 폄훼하지만, 그의 책을 정독하지 않았거나 편의적으로 마구 읽은 결과다. 그는 오히려 불리한 지리적 환경에서 능동적으로 대응하는 과정에서 동양 특유의 중앙집권적 권력이 발생했다고 설명한다. 환경적 도전이 아니라 인간의 응전이 문명을 만들었다는 설명이다.

그런 강점에도 불구하고 고대 국가의 행정력을 토지와 인구에 대한 전면적 통제(total control) 수준이었다고 단정한 점은 이 이론의 약점이라 할 수 있다. 그가 동양적 전제주의라는 개념으로 고대 4대 문명의 전제성을 강조한 까닭은 20세기 공산 전체 정권이 바로 그러한 비서구적 전제정의 극단적 유형임을 증명하기 위함이었다. 그러나 과연 고대 문명의 국가 권력이 스탈린식 사회 통제와 명령경제를 근간으로 삼는 20세기 공산 전체주의 정권만큼 강력한 지배력과 전제성을 발휘했다고 할 수 있을까? 이 질문에 답하기 위해선 국가 권력에 관한 더 깊은 고찰이 요구된다.

송재윤 (맥마스터 대학 역사학과 교수)