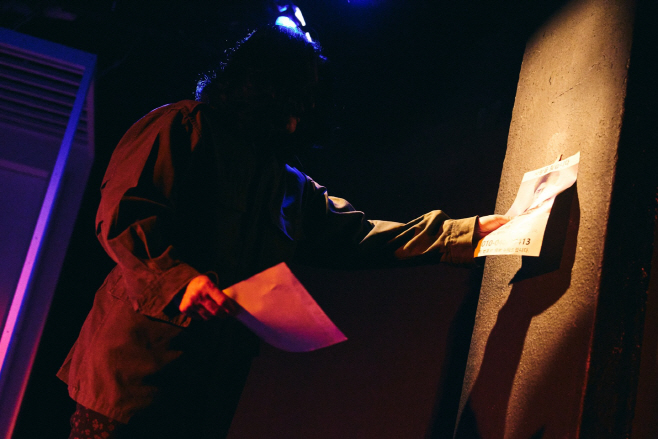

| KakaoTalk_20250404_151632499_12 | 0 | | 11회를 맞은 무죽페스티벌의 세 번째 작품, 호랑이극장과 창작스튜디오가 공동 제작한 연극 '사라진 자리에서'의 한 장면. / 창작스튜디오 제공 |

|

아시아투데이 전형찬 선임 기자 = 세상에는 '죽음'이라는 한 마디로 정의되지 않는 이별이 있다. 연극 '사라진 자리에서'는 그런 존재들, 즉 생의 벼랑 끝에서 조용히 '사라지는' 사람들, 혹은 스스로 사라짐을 선택한 사람들의 이야기다. 이 극은 살인자를 잡으려는 형사, 쓰레기 더미 속에서 생존을 이어가는 노인, 실패를 거듭하다 외부와 단절된 청년 등 각기 다른 이유로 사회로부터 탈락한 존재들을 무대 위로 불러낸다. 그리고 묻는다. "그들은 정말 사라진 걸까? 아니, 우리가 그들을 지워버린 것은 아닐까?"

극의 배경은 네 개의 문이 있는 낡은 고시원 같은 장소다. 그 공간엔 '나이트 무버'라는 다소 의뭉스러운 이름의 단체가 자리 잡고 있다. 어둠 속에서 살아가는 사람들에게 야간에 일할 기회를 제공한다는 이 회사는 사실, 삶을 포기하고 싶은 이들에게 '살아갈 이유'를 제공하는 일종의 공동체이자 은신처다. 그리고 그곳에서 만난 사람들은, 그들이 사라진 이유를, 혹은 사라지지 못한 이유를 털어놓기 시작한다. 그들의 이야기를 듣는 이는 새로 입사한 '인턴' 고느루. 그는 단순히 직업을 구하러 온 인물이 아니라, 실종된 아버지를 찾기 위해 경찰에 입직해 이 단체에 '잠입수사'를 하러 온 인물이다. 하지만 점차 이 세계에 동화되어 간다. 그리고 이 '관찰자'의 위치 변화는 관객의 시선을 은연중에 이끌며, 우리가 알고 있는 정상과 비정상, 실재와 증발, 존재와 부재의 경계를 무너뜨린다.

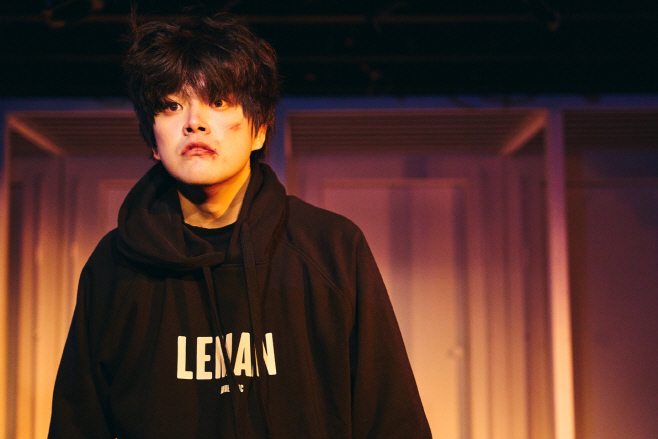

| KakaoTalk_20250404_151632499_25 | 0 | | 11회를 맞은 무죽페스티벌의 세 번째 작품. 호랑이극장과 창작스튜디오가 공동 제작한 연극 '사라진 자리에서'의 한 장면. / 창작스튜디오 제공 |

|

극은 에피소드 형식으로 흘러간다. '증발자'라는 단어는 단순히 '실종자'보다 훨씬 내밀하고 복합적이다. 사회적 연결망에서 벗어나고 싶은 자, 가족이라는 구조에서 이탈한 자, 살아 있는 동안 죽음을 반복 경험한 자들이 '증발자'가 된다. 그 중 가장 중심축을 이루는 인물은 '304호 쓰레기 할머니'다. 폐지를 주우며 살아가는 이 노인은, 세상에선 '방치된 독거노인'일지 몰라도, 무대에서는 아픈 아들을 위해 매일을 견뎌낸 '엄마'로서 등장한다. 그는 말한다. "뭘 보고 쓰레기랴?" 그에게 있어서 쓰레기는 곧 생계이며, 삶이고, 마지막 남은 자존감이다. 하지만 그 쓰레기는 결국 무너지고, 그 아래 깔려 아들은 세상을 떠난다. 아이러니하게도, 사람을 살리려 쌓은 것들이 사람을 죽이고, 그 뒤에 남은 것은 죄책감뿐이다. 할머니는 말한다. "동수를 따라가겠다." 하지만 죽음은 소원이 아니다. 그 또한 다시 살아가기 위해 '울타리'를 선택한다. 그것이 나이트 무버라는 이름의 '공동체'다.

그런가 하면, 202호의 중년 남성은 자발적으로 가족을 떠난 인물이다. 어딘가에서 부랑자의 삶을 살다 누나가 붙인 실종 전단지 속에서 자신의 얼굴을 발견하고, 한 번 더 집으로 돌아갈 용기를 낸다. 그러나 그가 돌아간 집에는 이미 '죽은 자'로 처리된 자신의 이름만 남아 있다. 어머니는 사망했고, 누나는 그의 사망보험금으로 병원비를 충당했다. 그는 실재하지만, 이미 죽은 사람이다. 그가 느낀 모멸감과 상실은 다시금 '단절'을 택하게 만든다. 이 서사는 단순한 비극을 넘어, 사람이 얼마나 쉽게 잊히는가, 그리고 어떤 구조도 그 사람을 끝까지 지켜주지 않는다는 현실을 상기시킨다. 이 남자의 이야기 속엔, 돌아갈 수 없는 집이라는 이 시대의 키워드가 그대로 담겨 있다.

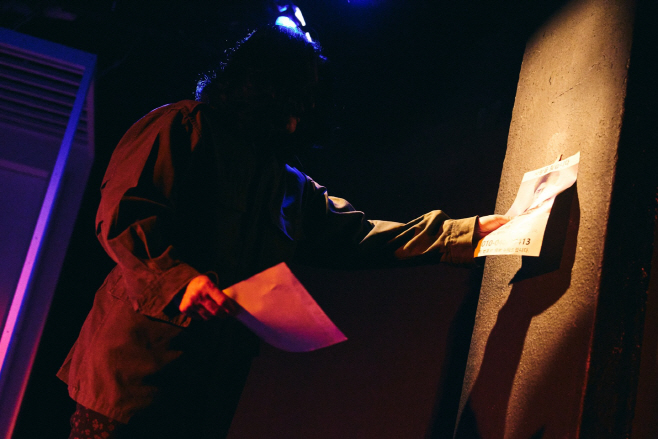

| KakaoTalk_20250404_151632499_28 | 0 | | 11회를 맞은 무죽페스티벌의 세 번째 작품, 호랑이극장과 창작스튜디오가 공동 제작한 연극 '사라진 자리에서'의 한 장면. / 창작스튜디오 제공 |

|

이야기 후반부, 선생-나이트 무버의 창업자이자, 최초의 증발자-의 과거가 드러난다. 그는 어린 시절 가정폭력과 가난, 사채업자에게 쫓기며 세상에서 도망쳤고, 어느 날 노숙자 행색의 '형사'를 만나 국수를 얻어먹고 다시 살아갈 용기를 얻는다. "죽지 말고, 훔쳐먹지 말고, 밥은 편히 먹어라"는 이 한 마디는, 이 극 전체의 정조를 집약하는 문장이다. 극은 누군가를 '도와주기 위해서' 무대 위로 그를 세우지 않는다. 오히려 서로의 불완전함을 마주하고도 포기하지 않는 다정함, 그것만으로 충분하다는 것을 보여준다.

그리고 마지막 순간, 우리는 고시원 복도에 놓인 문들을 다시 마주하게 된다. 열리지 않던 203호, 인턴이 찾는 '아버지'가 있을지도 모르는 그 방은 여전히 닫혀 있다. 그러나 인턴은 그 앞에서 말한다. "아빠, 문 너머에도 안간힘을 내서 숨 쉬고 있는 거 다 아니까. 그렇게 살아만 있어 줘."

그 말은 결국, 지금 이 시대를 살아가는 모든 '보이지 않는 사람들'을 향한 기도로 확장된다. 살아남는 것이 승리이고, 포기하지 않는 것이 전부인 이 고단한 사회에서, 그 한마디만으로도 하루를 버텨낸 사람들이 있다. 우리는 그들을 '증발자'라 부르지 말고, '버텨낸 사람'이라 부를 수 있어야 한다.

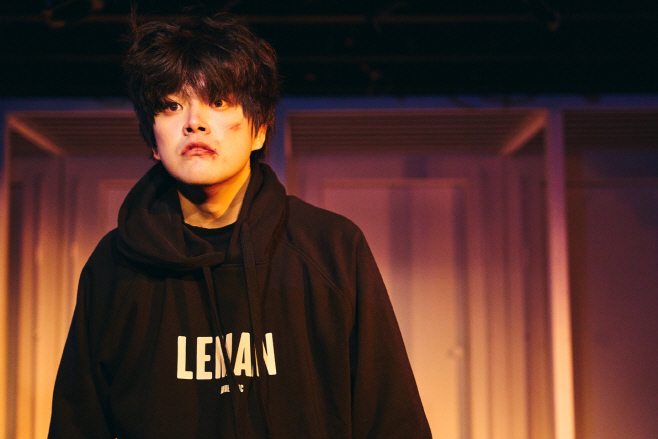

| KakaoTalk_20250404_151633981 | 0 | | 11회를 맞은 무죽페스티벌의 세 번째 작품, 호랑이극장과 창작스튜디오가 공동 제작한 연극 '사라진 자리에서'의 한 장면. / 창작스튜디오 제공 |

|

무대 연출은 절제되어 있지만 탁월하다. 공간 구성은 미니멀하지만 문 하나, 리어카 하나, 작은 횡단보도 조명 하나만으로도 인물들의 삶의 궤적을 충분히 보여준다. 비눗방울로 연출된 '기억의 박스' 장면은 특히나 인상적이다. 각각의 메모리 박스에서 튀어나오는 비눗방울은 실패, 후회, 트라우마 같은 것들이며, 그것들이 허공에서 터지는 순간, 우리는 그 또한 삶의 일부였음을 깨닫는다. 기억을 지우는 것이 아니라, 품고 살아가는 방식으로 이해하는 연출이다. 연극은 '치유'를 전면에 내세우지 않지만, 오히려 그렇기 때문에 더 깊은 위로를 전한다.

'사라진 자리에서'는 단지 극적인 이야기들을 나열한 연극이 아니다. 이 작품은 사라지지 않기 위해 애써 오늘을 살아가는 사람들의 연대기다. 그리고 우리가 쉽게 지나쳤던, 혹은 외면했던 사람들의 이름을 다시 부르기 위한 무대다. 극장은 그들의 목소리가 울리는 또 다른 공간이 되고, 관객은 그 공간 안에서 조용히 질문받는다. 당신은, 아직 살아 있는가? 누군가의 울타리가 된 적이 있는가? 누군가에게 "오늘을 포기하지 마세요"라고 말해준 적이 있는가? 그리고 대답은, 이 연극이 끝난 뒤에도 우리 각자의 자리에서 계속 이어질 것이다. 왜냐하면 이 이야기는, 지금 이곳을 살아가는 우리 모두의 이야기이기 때문이다.