|

12일 서울대학교는 국종성 지구환경과학부 교수와 박소원 박사, 문진혁 석사과정 연구팀이 이한나 노르웨이 과학기술대학교(NUST) 교수, 노먼 J. 스타이너트(Norman J. Steinert) NORCE 기후 및 환경 연구소 박사, 안순일 연세대 교수, 신종수 미국 우즈홀 해양연구소 박사 등과 공동 연구를 통해 이와 같은 연구 결과가 나왔다고 밝혔다. 이 연구는 저명한 국제 학술지 '사이언스 어드밴스(Science Advances)'에 게재됐다.

영구동토층은 대기 중 이산화탄소의 약 두 배에 해당하는 탄소를 저장하고 있는 탄소 저장고다. 지구온난화로 인해 영구동토층이 녹으면 저장돼 있던 막대한 양의 탄소가 대기 중으로 방출될 수 있다. 이에 영구동토층은 기후변화에 심각한 위험 요소로 작용할 수 있으며, 기후의 티핑 포인트 (임계점) 중 하나로 꼽힌다.

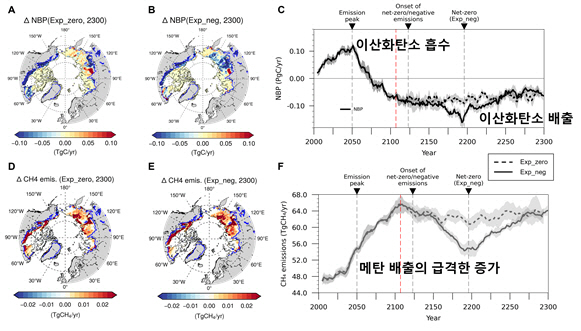

연구결과에 따르면 시뮬레이션 초기 양의 배출 시기에 영구동토층은 탄소 흡수원 역할을 한다. 그러나 탄소중립이 늦어지면서 온도가 증가함에 따라 영구동토층이 녹으면서 영구동토층은 탄소 배출원으로 전환된다.

이 후 온실가스 감축을 통해 탄소중립을 달성해 온도가 낮아지더라도 영구동토층은 계속 탄소 배출원으로 남게 되며 이로 인해 기후변화 완화 노력이 크게 저해될 수 있는 것으로 나타났다.

또한 영구동토층의 융해는 침수 지역의 비가역적인 증가를 초래했으며 이는 무산소 환경의 확대를 통해 메탄(CH4) 배출량을 크게 증가시켰다.

침수 지역이 증가함에 따라 토양 내 유기물의 분해가 촉진됐으며, 이는 혐기성 조건에서 메탄의 생성 및 방출을 가속화하는 주요 요인으로 작용했다. 메탄은 이산화탄소보다 25~30배 높은 온난화 잠재력을 가지고 있어, 메탄 배출 증가는 기후 시스템에 더욱 심각한 영향을 미칠 수 있다.

특히 메탄과 이산화탄소의 배출 비율 변화는 추가적인 지구온난화를 유발할 가능성을 시사한다. 이산화탄소 배출량은 시간이 지나면서 감소하는 반면 메탄 배출량은 침수 지역의 지속적인 증가로 인해 비교적 높은 수준을 유지하는 경향을 보인다.

이는 이산화탄소 배출이 기온 감소에 따라 점진적으로 회복될 수 있는 반면 메탄 배출은 침수된 토양의 무산소 환경이 지속되면서 감소 폭이 상대적으로 작기 때문이다. 이러한 변화로 인해 메탄의 상대적인 비율이 증가할 가능성이 있으며 결과적으로 온실가스 조성의 변화가 장기적인 기후 시스템에 미치는 영향을 더욱 심화시킬 수 있다.

연구를 진행한 박소원 박사는 "과거에는 영구동토층이 탄소 흡수원 역할을 했으나, 탄소 배출원으로 전환된 이후에는 뒤늦게 탄소중립 혹은 역배출을 달성하더라도 탄소를 방출하는 상태로 남아있다"며 "이는 탄소중립의 달성도 중요하지만 달성 시기 또한 매우 중요함을 의미한다"라고 밝혔다.

연구를 이끈 국종성 교수는 "기후변화 완화를 위한 정책과 기후 모델은 대부분 인간 활동에 의한 탄소 배출 감축에 초점을 맞추고 있지만, 이번 연구는 자연적 탄소 순환의 이해도 매우 중요하다는 것을 제시한다"며 영구동토층이 탄소 배출원으로 작용할 경우, 기후변화 예측 모델과 정책이 이를 반영할 수 있도록 더욱 정교한 접근이 필요하다"고 지적했다.

이 연구는 한국연구재단 리더연구사업'급격한 기후변화 연구센터'의 지원을 받았다.