|

7일 산업은행은 대우증권과 산은자산운용을 함께 묶어 파는 패키지 매각을 추진키로 결정하고, 8일 산은 홈페이지와 나라장터에 주식 매각공고를 낼 예정이라고 밝혔다.

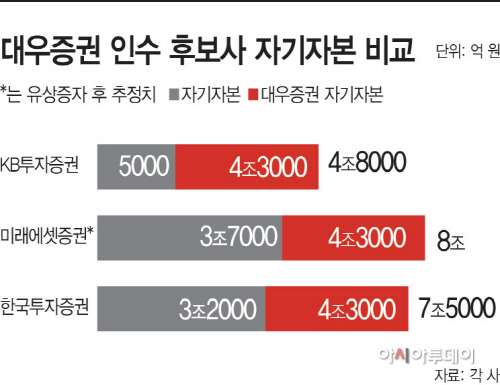

현재로서는 막강한 자본력을 진 KB금융지주와 유상증자까지 감행하고 배수진을 친 미래에셋그룹의 ‘2파전’의 양상을 펴고 있다. 하지만 올해 상반기 기준 4조3000억원 수준의 자본총계를 지닌 증권사를 삼킨다면 단숨에 업계 1위로 부상할 수 있어 제3의 인수 후보자가 등장할 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.

현재 산은은 대우증권 보통주 43%(1억4048만1383주)와 산은자산운용 지분 100%(777만8956주)를 보유하고 있다. 이를 7일 대우증권 종가(11950원)로 계산할 경우 시가총액은 1조6788억원에 달한다. 여기에 경영권 프리미엄을 추가한다면 인수가는 최소 2조원대 후반에서 3조원에 달할 것으로 보인다.

이런 만큼 웬만한 자본력을 갖추지 않는 한 감당하기 쉽지 않다. KB금융은 이 부분에 있어 가장 큰 강점을 보이고 있다. 유력 인수 후보군 가운데 동원 가능한 자금규모가 가장 클 것으로 평가되고, 지주 내에서 상대적으로 작은 투자증권 부문을 강화한다는 명분도 지니고 있다.

가장 발 빠르게 인수작업에 착수하고 있는 곳도 KB금융이다. 앞서 KB금융은 6일 대우증권 매각 입찰과 관련해 모건스탠리와 KB투자증권을 인수 자문사로 선정했다. 여기에 삼정KPMG와 김앤장이 각각 회계와 법률자문을 맡는다. KB금융 관계자는 “현재 내부적으로 매각 공고 이후에 실무추진기구 태스크포스팀(TFT)을 구성한다는 계획을 세운 상태”라고 말했다.

더욱이 업계에서는 대우증권을 인수하고자 하는 윤종규 회장의 의지가 강한 것으로 알려졌다. LIG손보를 인수하며 비이자부문을 강화한 바 있는 KB금융이 대우증권까지 손에 넣는다면 국내 1위 증권사를 거느리는 동시에 ‘리딩뱅크’에도 한 걸음 가까워지기 때문이다.

이런 KB금융에 맞설 유일한 대항마로는 미래에셋그룹이 꼽히고 있다. 이미 지난달 9일 1조2067억원 규모의 유상증자를 의결하고 실탄을 장전한 바 있다.

연금과 자산관리 부문에 특화된 미래에셋증권이 투자은행(IB)과 브로커리지에 강점을 가진 대우증권을 인수한다면 다각화된 사업포트폴리오를 완성할 수 있다. 여기에 양사의 자기자본이 합쳐진다면 7조원 규모의 금융투자사업자로 발돋움해 해외진출에도 경쟁력이 있을 것으로 보인다.

다만 유력 두 후보 모두 과열 경쟁에 따라 매각가가 지나치게 높아질 것을 경계하고 있다. 미래에셋은 매각가가 3조원을 넘으면 손떼겠다는 입장이다.

양사의 경쟁이 치열한 가운데 다크호스로 떠오른 곳은 한국투자금융지주다. 해외진출에 관심이 많은 한국투자금융은 해외 사업 노하우와 인프라를 가진 대우증권에 관심을 나타내는 중이다. 한국투자금융 관계자는 “시장에 나온 매물에 대한 전반적인 검토를 하고 있지만 아직 구체적으로 결정된 사안은 없다”고 밝혔다.

KB금융지주와 함께 막강한 실탄을 보유한 신한금융지주는 이번 인수전에 한 발 물러난 모양새다. 이미 신한금융투자가 자리잡은 상황에서 굳이 모험을 할 필요는 없다는 입장이다. 신한지주 관계자는 “현재까지 검토하고 있는 바가 없다”고 선을 그었다.

이 밖에 중국중신그룹(CITIC) 등이 후보 군으로 떠오르지만 실제로 인수경쟁에 뛰어들기에는 한계가 있다는 평가다.

한 업계 관계자는 “대우증권이 정부지분으로 이뤄진 만큼 매각 이슈를 흥행시켜 값을 키워보려는 것 같다”며 “실질적으로 인수에 나서려는 몇 개 업체를 제외하곤 움직임이 없을 것”이라고 전망했다.