베이비부머의 은퇴가 본격화됨에 따라 노동 시장의 안정을 위해 임금피크제 시행을 논의할 때부터 이 같은 주장이 제기됐다. 임금피크제에 따른 정년연장·재취업으로 고령층의 고용이 증가하게 되면 청년층 일자리가 없어져 청년 실업이 늘어난다는 것이다.

2010년 정년연장형 임금피크제 논의 당시 노동부 장관과 재정부 장관도 이를 놓고 대립각을 세우기도 했다.

재정부 장관은 고령층의 정년연장과 청년고용은 상충된다고 주장했다. 노동부 장관은 정년연장과 청년실업은 별개라며 정년연장형 임금피크제 도입은 바람직하다고 목소리를 높였다.

과연 임금피크제에 따른 고령층 고용 연장은 청년 실업에 영향을 미칠까.

22일 업계에 따르면 현재 임금피크제를 실시하고 있는 기업 대부분은 임금피크제에 따른 고령자의 정년 연장과 신규 인력 채용과는 관계가 없는 것으로 보고 있다.

지난해 정년연장형 임금피크제를 도입한 한 기업의 관계자는 “사업 확대로 오히려 신입사원 채용 규모가 늘었다”면서 “임금피크제 도입으로 고령 인력의 퇴직이 늦어진다고 해서 신규인력 채용이 줄어들지는 않는다”고 말했다.

생산직 기술자를 대상으로 재고용형 임금피크제를 실시하고 있는 기업의 관계자도 “임금피크제 실시 후 신입사원 채용 규모가 감소하지 않았다”면서 “고령인력 고용이 청년인력 고용에 영향을 미치지 않는다고 본다”고 밝혔다.

이에 더해 고용노동부 측도 경제협력개발기구(OECD)의 ‘일자리 전략’이라는 경험적 근거를 들며 고령층 고용과 청년층 고용이 상충관계가 아니라고 설명했다.

OECD는 1994년 ‘일자리 전략’을 논의하면서 고령자의 노동시장 장기체류가 청년 실업의 원인으로 보고 ‘조기퇴직 유인체계’ 도입을 권고안으로 채택했다.

이후 2000년대 초반 프랑스 등 일부 회원국에서 고령자 조기퇴직을 유도했지만 청년 실업 문제는 해소되지 않았다. 오히려 조기 퇴직을 폭넓게 실시한 회원국에서는 높은 청년실업이 발생하기도 했다. 결국 OECD는 2005년 ‘신 일자리전략’에서는 이를 폐기했다.

전문가들도 고령층의 일자리 증가가 청년층의 일자리를 뺏는 것은 아니라는 입장이다.

안주협 한국노동연구원 선임연구위원은 2011년 발표한 ‘세대간 고용대체 가능성 연구’ 보고서를 통해 고령층 고용이 청년층 고용에 영향을 주지 않는다고 결론지었다.

1982년 7월부터 2010년 10월까지 월별 경제활동인구조사 자료 가운데 연령대별 고용 관련 지표(고용률·취업률)를 이용해 살펴본 결과, ‘고령층 고용이 높아지면 청년층 실업률도 높아진다’는 가설이 기각됐다고 설명했다.

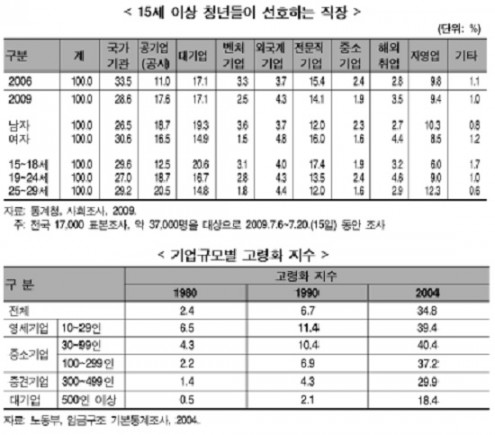

이에 더해 청년층이 선호하는 업종과 직무가 고령층의 실제 일자리와는 차이가 있다는 점에서 고령층과 청년층 고용 간에는 일자리 대체보다는 보완 관계가 존재한다는 견해가 힘을 얻고 있다.

|

직무에서도 20~29세 청년층이 선호하는 직무는 전문가 및 관련 종사자(26.9%), 사무종사자(31.0%) 비중이 높았던 반면 50~59세 고령층의 종사 업무는 장치기계조작 및 조립 종사직, 단순 노무직 등 3D업종(23.9%)이 많았다.

현대경제연구원 측은 “청년세대와 베이비붐 세대간 직장과 직무가 차별적이고, 임금피크제 도입에 따른 인건비 감소로 오히려 신규고용 증가를 기대할 수 있기 때문에 청년일자리 감소는 기우라고 판단된다”고 밝혔다.