△한국 무기수입, 91% 미국산…상쇄조건이 비용·협상 지연 유발

△상쇄정책, ‘산업협력’으로 재정의…韓 무기 수출 도약 발판

|

이는 혈세 7조8천억이 투입되어 선체뿐만아니라 공격·방어등 전투 체계를 모두 국내 기술로 건조하는 첫 국산 이지스(Aegis)구축함 사업인 한국형차기구축함(KDDX) 사업에도 영향을 미칠수 있는 상황이다.

세계 최고 수준의 해양·조선 건조 능력을 보유하고 있는 국내 조선사들은 그동안 약점으로 작용한 공격·방어등 이지스 전투 체계를 모두 국내 기술로 건조하는 첫 국산 이지스(Aegis) 전투함의 성공적인 건조를 통해 미국울 포함한 세계 해군함정 시장을 겨냥하고 있다.

특히 세계 최대의 해군력을 보유하고 있으나 함선 건조 역량이 급격하게 쇄퇴한 미국은 최근에 들어와 중국의 조선 건조 역량이 급격하게 증가함에 따라 한국 조선사들에게 지원을 요청하고 있다.

현재 국내 해군 함정 업계 양대 산맥인 HD현대중공업과 한화오션의 법적 분쟁과 과열 경쟁으로 KDDX 사업은 1년 이상 지연되고 있다. 우리 해군 전투함들의 공격·방어 이지스 전투 체계는 지난 15년 이상 국방과학연구소(ADD)를 중심으로 한화시스템과 LIG넥스원등 방산업체들과 협업으로 상당한 결과를 만들어 왔다.

그러나 당분간은 미국과의 절충교역(Offset)을 통한 최첨단 고도의 이지스 전투체계의 개발도 뱅행해야 하는 상황으로 국내외 방산 전문가들은 관측하고 있다.

이러한 시점에서 美USTR의 최근 '무역장벽보고서'에서 한국 정부의 무역장벽 지목과 시정을 요구하면서, 한국이 미국산 무기를 수입할 때 자국 산업 육성을 위한 기술이전·현지 생산 등을 외국 방산업체에 요구하는 관행이 미국 측의 부담으로 작용하고 있다는 분석이다.

이와 함께 방위산업 거래에 영향을 줄 수 있는 비관세 장벽과 '상호관세' 논의도 제기돼 향후 한·미 방산 협력 구도에 미묘한 변화가 생길 수 있다는 관측이 나온다.

.

|

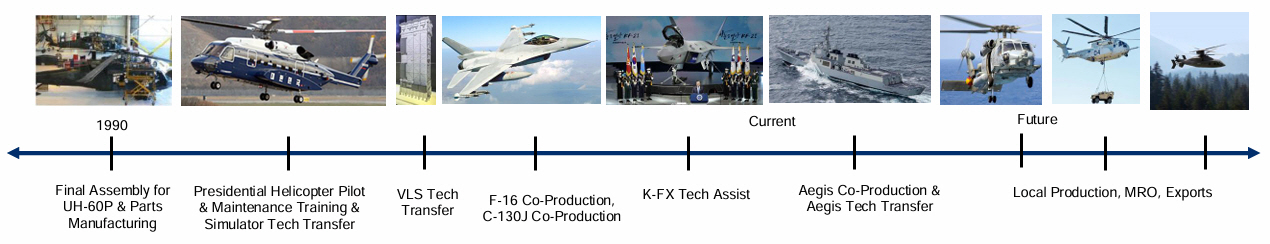

한국은 1982년 상쇄 제도를 도입해 항공우주 산업을 중심으로 기술 확보에 주력해왔다. 2018년부터는 이를 '산업협력'으로 명칭을 바꾸고, 공동개발·공동생산을 유도하고 있다. DAPA는 현재 1,000만 달러 이상 국외 조달 사업에 상쇄 의무를 부과하며, 불이행 시 강력한 페널티 조항을 적용 중이다.

이러한 정책은 KAI·한화·LIG넥스원 등 국내 방산업체와의 협력으로 이어져, 자주 국방 역량 강화뿐만 아니라 방산 수출에도 기여했다. 한국은 2023년 기준 5억 5,700만 달러어치 무기를 수출하며 세계 10위 방산 수출국으로 부상했고, 2022년에는 폴란드와 223억 달러 규모의 K2전차·K9 자주포 수출 계약을 체결한 바 있다.

■ 한국 무기수입, 91% 미국산…상쇄조건이 비용·협상 지연 유발

2023년 기준 한국의 무기 수입 규모는 3억 1,000만 달러에 달하며, 이 중 약 91%(2억 8,200만 달러)가 미국산 무기였다. F-35 전투기, 패트리엇 미사일, 이지스 전투체계 등 전략무기가 대표적이다. 그러나 미국 방산업체들은 계약 규모가 1,000만 달러를 넘을 경우, 한국 방위사업청(DAPA)이 요구하는 상쇄 의무를 이행해야 한다. 이는 기술이전, 부품 현지생산, 국내 투자 등으로 구성되며, 미국 업체들은 "계약 이외의 추가 부담"이라고 지적한다.

미국 록히드마틴이 F-35 판매 과정에서 한국항공우주산업(KAI)과 기술협력을 진행하거나, 레이시온이 패트리엇 계약에서 국내 부품업체와 협력하는 사례 등이 대표적이다. 이 같은 상쇄 조건은 계약 협상 과정에서 비용 증가 및 일정 지연의 원인으로 작용해 왔다.

■ 美, "자국 기업에 불리"…비관세 장벽으로 첫 지목

USTR은 이번 보고서에서 "한국의 상쇄 정책은 자국 기술과 제품을 우선시해 미국 업체의 경쟁력을 저하시킨다"며 "명백한 무역장벽"이라고 평가했다. 특히 상쇄 의무 이행을 위한 기술이전은 미국 측 지식재산 보호 문제와 직결되고, 향후 한국이 글로벌 방산시장에서 미국과 경쟁자로 부상할 가능성도 우려된다고 밝혔다.

또한 보고서는 한국의 엄격한 방산 조달 절차, 국내 기업에 유리한 규제 구조도 비관세 장벽으로 분류했다. KORUS(한미 자유무역협정)가 2012년 발효된 이후 관세는 평균 0.79%까지 낮아졌지만, 이러한 비관세 장벽이 사실상 무역 장벽 역할을 하고 있다는 것이다.

■ '상호관세' 논쟁도 변수…美, 우회적 압박 가능성

미국은 2025년부터 일부 국가에 대해 '상호관세(reciprocal tariffs)' 개념을 도입하겠다고 밝혀 무역 불균형 해소를 모색 중이다. 방산은 전략물자로 관세 적용이 제한적이지만, 상쇄 제도가 미국 입장에서 '비정상적 규제'로 간주될 경우, 다른 분야에서 보복성 조치를 검토할 가능성도 배제할 수 없다.

특히 트럼프 전 대통령이 복귀할 경우, 동맹국이라 하더라도 '공정한 거래'를 내세워 상쇄 의무 축소 혹은 폐지를 요구할 수 있다는 분석도 있다.

■ "전략적 동맹-산업 자립 사이 균형 필요"

국내외 방산 전문가들은 "방산 거래는 단순한 시장논리보다는 전략적 이해관계에 따라 결정된다"며 "상쇄 제도는 한국의 산업 자립을 위한 도구이지만, 과도할 경우 동맹국과의 신뢰에 균열을 줄 수 있다"고 경고했다.

한편, 미국 측에서 절충교역(Offest) 제도를 처음으로 공식적인 무역장벽으로 지적한 만큼, 향후 방산 협상 과정에서 이 제도를 둘러싼 협의가 불가피할 것으로 보인다. 우리 정부는 한·미 동맹과의 협력을 유지하면서도 '자주 국방'과 '방산 수출 강국'으로의 글로벌 도약이라는 양대 전략 사이에서 균형을 잡아야 하는 과제를 안게 됐다.