서버ㆍ모바일 집중…원가 절감ㆍ고용량 제품 주력

낸드 등 메모리 넘어 비메모리로 포트폴리오 다변화

|

D램의 수익성 확보뿐만 아니라 D램 이외의 사업 포트폴리오 다양화도 중요하다. 글로벌 D램 시장점유율 1·2위를 지키고 있는 삼성전자와 SK하이닉스가 최첨단 공정으로 원가를 절감하고 고용량의 차별화된 제품에 주력하는 이유다. 또 D램 의존도를 낮추기 위해 낸드플래시 등 다른 메모리 반도체뿐만 아니라 비메모리 반도체 연구·개발에도 나섰다.

28일 업계에 따르면 2013년부터 올해까지 D램 시장의 호황이 이어지고 내년부터 역성장할 것으로 예상되지만, 삼성전자와 SK하이닉스는 타격이 크지 않을 것으로 보인다. 삼성전자와 SK하이닉스의 올 1분기 D램 시장점유율은 71.7%로, 이들 업체가 D램 시장에서 기술력·수익성 모두 독보적인 위치를 확보한 덕분이다.

D램 시장은 호황과 불황을 오가며 90년대 중반만 해도 20개에 이르던 업체가 2000년대에 들어서며 10개로 줄었다. 최근에는 1위부터 5위 업체가 시장점유율 97%를 차지하고 나머지 업체들이 3%를 나눠 갖고 있다.

4년 주기는 깨진지 오래다. 4년 주기설은 PC용 D램이 중심일 때 이야기다. 업계 관계자는 “D램 시장의 중심이 PC용에서 모바일용으로 전환하며 4년 주기도 깨졌다”며 “IT 제품의 다변화와 함께 D램도 다양해지고 시장도 복잡해져 규칙적인 패턴이 사라졌다”고 말했다.

2002년부터 2004년까지 3년간 급성장하던 D램 시장은 2005년 잠시 주춤하다 1년만인 2006년 다시 성장세로 돌아섰다. 2006년 D램 시장 규모가 330억 달러를 넘어서자 2007년 공급 과잉으로 치킨게임이 시작됐다. 그러나 시장은 하락세에 접어들고 엎친 데 덮친 격으로 2008년 금융위기 발발로 D램 시장은 235억 달러까지 줄었다.

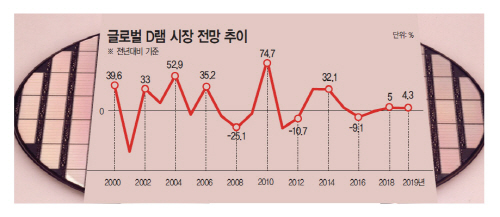

이 같은 불황은 2009년까지 3년 동안 이어졌다. 그 사이 D램 시장은 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 3강구도로 정리됐다. 침체됐던 D램 시장은 2010년 전년보다 74.7% 성장하며 400억 달러에 육박한다. 다시 2011년과 2012년 2년간 역성장하고 2013년부터 현재까지 쭉쭉 성장하고 있다.

올해 486억 달러까지 증가할 것으로 보이는 D램 시장은 내년부터 다시 역성장할 것이란 예측이다. 그러나 우리 기업은 D램 전 분야를 생산하는 ‘규모의 경제’를 확보해 영향이 미미할 것으로 예상된다.

중국 정부의 전폭적인 지원으로 중국 업체가 D램 시장에 뛰어든다 해도 성공 가능성은 높지 않다는 시각이 우세하다. 국내 기업은 이미 따라올 수 없을 만큼 경쟁력을 확보했으며 중국 업체들이 선진 메모리 기업을 인수해서 격차를 좁히려 해도 인수할 만한 기업들이 이미 시장에서 퇴출됐다.

국내 기업들은 PC 수요 둔화와 D램 가격 하락이라는 시장 상황에 대비해 서버·모바일 D램 시장에 적극 대응하는 것은 물론 LPDDR4·DDR4 등 고성능 D램에 주력할 계획이다.

삼성전자 관계자는 “올해 D램은 20나노 공정 전환 확대를 통해 원가 절감을 지속하고 LPDDR4·DDR4 등 고용량 차별화 제품 판매 확대를 통해 수익성을 확보할 것”이라며 “낸드플래시는 10나노급 공정 전환과 3D V낸드 기반의 솔리드스테이트드라이브(SSD) 솔루션을 본격 공급해 경쟁력을 강화한다”고 말했다.

SK하이닉스 관계자는 “모바일 D램의 출하량을 하반기 40% 수준까지 늘리는 반면 PC D램의 비중은 20% 수준까지 줄인다”며 “올해 6조원 이상의 투자를 집행해 급변하는 시장 환경 속에서도 메모리 산업을 이끌 수 있는 질적 성장을 강화한다”고 밝혔다.

한편 국내 업체들이 메모리에서 비메모리 반도체로 시야를 넓혀야 한다는 지적도 있다. 이승우 IBK투자증권 연구원은 “메모리만 잘해선 안심할 수 없는 상황”이라며 “중국이라는 변수가 10년 뒤 어떤 결과로 작용할지 불확실하며 산업간 경계가 허물어지면 장기적으로는 메모리와 비메모리 분야의 융합이 일어날 가능성이 높다”고 설명했다.

이 연구원은 “메모리 시장의 4배에 이르는 비메모리 분야는 사물인터넷·무인자동차 등이 상용화하면 더욱 확대될 것”이라며 “반도체 지존이라 하는 인텔도 대형 M&A를 통해 미래에 일어날 변화에 대비하고 있는 실정”이라고 덧붙였다.