미전실 해체 후 컨트롤타워 부재

유연한 대응 위한 조직 변화 필요

|

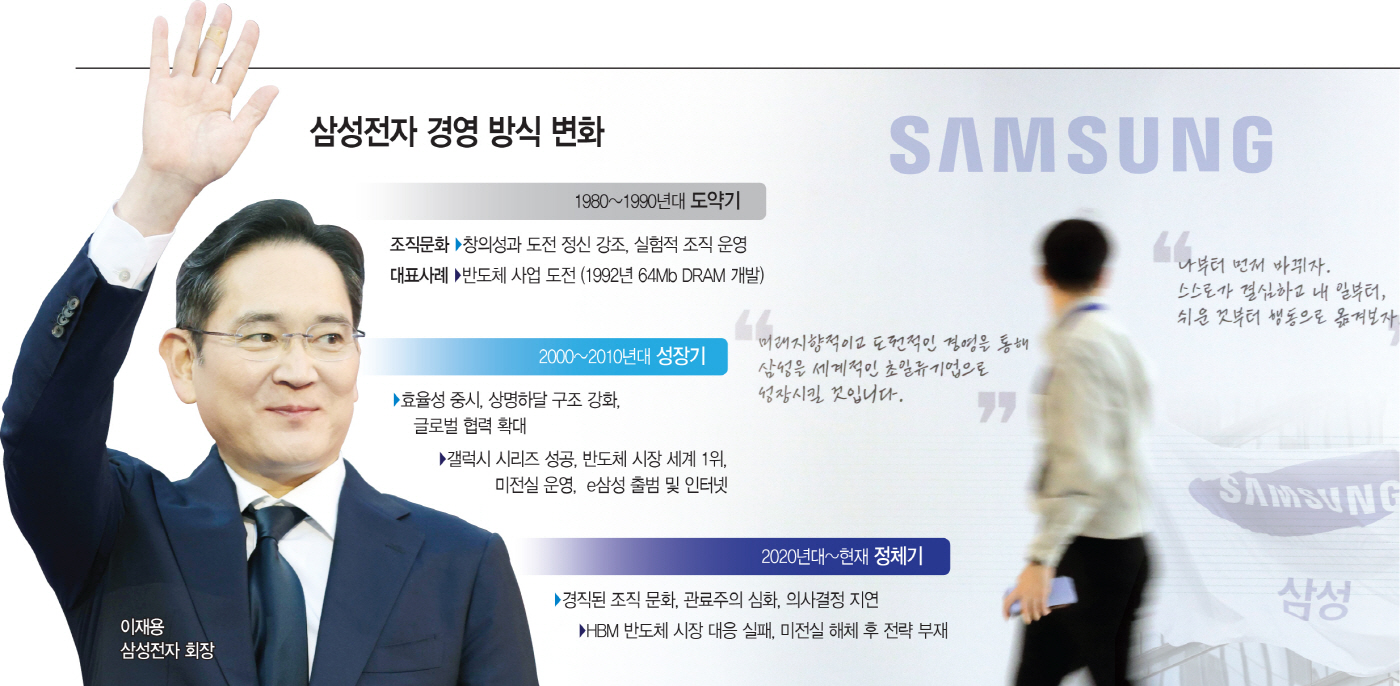

삼성전자는 자타공인 글로벌 IT업계의 '거인'이다. 글로벌 브랜드 가치(인터브랜드 조사)는 914억 달러. 전 세계 5위다. 애플, 구글, 아마존, MS(마이크로소프트) 만이 삼성전자 앞에 위치할 뿐이다. 그런 삼성도 시작은 초라했다. 1990년대 초반까지도 세계 무대에 명함도 못 내밀던 처지였다. 그러다 1990년대 중반 이후 반도체와 스마트폰, TV로 세계 최고 레벨의 IT 기업으로 올라설 수 있었다. 지난 30여 년 삼성전자를 일으켜 세운 건 '창의'와 '혁신'이었다. 누구보다 빨리 신기술을 받아들이고 새로운 가치를 만들어내는데 최적화된 기업이었다. 이재용 회장의 뉴삼성이 가야 할 방향이 여기에 있다. 변화에 둔감한 공룡과 같은 조직문화를 바꾸고, 예전처럼 창의와 혁신의 정신을 되찾는 게 삼성의 위기 극복책이라는 지적이다.

◇삼성전자도 한 때 '벤처'였다

재계에선 지금의 삼성을 만든 원동력을 '도전자' 정신에서 꼽는다. 세계 1위 반도체가 대표적이다. 1980년대 일본 기업이 장악했던 메모리반도체 시장에서 삼성전자는 과감히 일본 기업에 도전했다. 일본이 장악한 D램 대신 S램부터 차근차근 시작하라는 주변의 제언에도 정면승부를 택했다. 실패를 두려워 않는 '벤처'였던 셈이다. 그 결과 1992년 세계 최초로 65Mb D램(DRAM) 개발에 성공한 이후 일본 기업을 누르고 30년 메모리반도체 왕국을 만들 수 있었다. 2000년대 초반 'e삼성 프로젝트'도 삼성의 도전자 정신을 보여주는 사례다. 그룹사 내 뛰어난 인재들을 모아 온라인 금융, 전자상거래 등 인터넷 커머스 분야에서 다양한 실험과 도전을 시도했다. e삼성은 닷컴버블 탓에 비록 실패로 끝났지만 이후 삼성의 디지털 혁신을 위한 발판이 되었다.

최근 삼성의 위기가 바로 이런 도전자, 벤처정신의 실종에서 비롯했다는 시각도 적지 않다. HBM 대응이 늦은 게 대표적이다. 엔비디아가 과거 삼성에 HBM 개발을 먼저 요청했다는 건 주지의 사실이다. 당시 삼성이 변화의 흐름을 읽고 엔비디아 요청을 받아들였다면 지금 HBM 등 AI 반도체 판도는 달라졌을 가능성이 크다. 어느 순간 장기적인 미래와 혁신 대신 단기 수익을 중시하는 조직문화가 실기(失機)를 초래했다.

위정현 중앙대 경영학과 교수는 "삼성의 HBM 실패는 상징적으로 많은 걸 시사한다"며 "혁신보다 비용을 줄이는 것을, 장기적 안목보다 단기 수익을 좇는 문화를 바꿔야 한다"고 지적했다.

◇ 미래 조율할 컨트롤타워 재건해야

조직문화에서 창의와 혁신을 재건해야 하는 것과 동시에 '컨트롤타워' 부재 문제도 해소해야 한다. 여러 문제점이 제기됐지만 옛 미래전략실(미전실)과 같은 컨트롤타워의 필요성은 삼성 안팎에서 지속적으로 제기돼왔다. 한정된 재원과 인력을 적재적소에 배치하는 역할을 개별 사업부나 계열사 단위에서 내리기 어렵기 때문이다. 게다가 기존 경영조직이나 사업방식의 문제점을 파악하는 것도 컨트롤타워 차원에서 할 수 있는 역할이다. 이전에 이 역할을 했던 게 미전실 산하 경영진단팀이다. 삼성 내부 관계자는 "경영진단을 계열사나 사업부 경영에 대한 간섭으로 보는 시각도 있지만, 개별 단위에서 사업의 문제점을 스스로 파악하고 판단 내리는 건 극히 어렵다"며 "상위 전략 단위에서 해야 할 역할이 분명히 존재한다"고 말했다.

하지만 삼성은 외부 시선을 의식해 옛 미전실 해체 이후 느슨한 전략 및 의사결정 구조를 지금도 유지하는 중이다. 작년 말 조직개편을 통해 사업지원TF 산하에 경영진단 기능을 부활했지만, 사후관리의 성격이 강하다는 의견이 지배적이다. 재계 관계자는 "이재용 회장의 뉴삼성을 위해선 '머리는 차갑게, 몸은 뜨겁게'라는 두 가지 변화를 추구해야 한다"고 강조했다. 전체적인 전략을 조율할 냉철한 머리(컨트롤타워)를 다시 만들고, 동시에 창의와 혁신이 무한정 허용되는 몸(조직문화)을 만들어야 한다는 얘기다. 서용구 숙명여대 경영학과 교수는 "(사법 족쇄가 풀린 걸 계기로) 이재용 회장이 과감한 혁신을 통해 미래 비전을 다시 세우고 삼성의 위상을 되살려야 한다"고 조언했다.