다음 달 5일까지 학고재 갤러리서 개인전 선보여

|

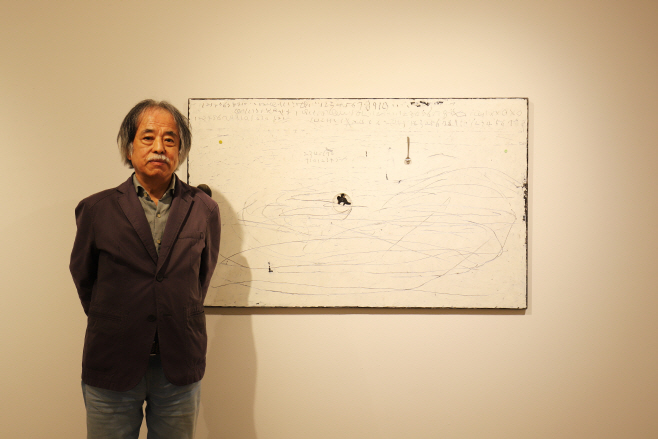

서울 종로구 소격동 학고재 본관에서 열리고 있는 오세열(76) 화백의 개인전 ‘은유의 섬’은 이처럼 독특한 개성과 순수한 상상력으로 가득하다. 낙서하듯, 소꿉장난하듯 그려낸 화면에는 어린아이의 동심이 깃들어 잇다. 아이와 노인의 마음이 공존하는 화폭이다.

오 화백은 1945년 해방둥이로 태어났다. 여섯 살 되던 해에 한국전쟁이 발발했고, 전쟁의 폐허 한가운데서 유년기를 보냈다.

그래서인지 그의 작품에는 팔이 하나만 있거나, 다리는 두 갠데 발이 하나인 인물 등이 등장한다.

오 화백은 최근 학고재에서 기자들과 만나 “변방과 사각지대에 있는 아이들, 부모를 떠나 방황하는 아이들, 전쟁 후의 세상에는 그런 아이들이 많았다”며 “그런 아이들의 형상으로부터 외로움과 쓸쓸함을 간접적으로 드러내고자 했다”고 말했다.

이어 “요즘 혼자 사는 사람들도 많지 않나. 외로운 사람들은 주위에서 품어주어야 한다”며 “내 작품을 보고 눈물 흘리는 사람을 실제로 먼발치에서 본 적도 있다”고 얘기했다.

|

“작업을 하다 보면 그리던 것이 인물이 되기도 하고, 그냥 선으로 남기도 하고…. 그래서 그리는 와중에도 이게 뭐가 될지 긴장됩니다.”

그의 화폭은 붓으로 그리는 대신 물감을 평평하게 여러 차례 칠한 다음 뾰족한 도구를 이용해 긁어낸 것이 특징이다. 이에 관해 작가는 “내 몸에 상처를 내는 것”이라고 표현했다.

“어린 시절부터 지금까지 살아오면서 겪은 아픔과 슬픔, 그리고 그에 대한 추억들을 떠올립니다. 캔버스를 몸이라고 생각하고 못이나 면도날 같은 도구로 긁어냅니다.”

단색조의 물감을 수차례 쌓아 올려 바탕을 마련하고 뾰족한 도구로 긁어내다 보면, 물감 층 가장 아래의 하얀 표면을 다시 마주하게 된다. 오 화백은 자신의 작업 과정이 마치 “유년의 순수에 도달하기 위한 여정 같다”고 했다.

작가는 일상에서 사용되는 사물들을 화면에 끌어들인다. 하찮은 종잇조각, 단추, 숟가락, 플라스틱 기물 등이 화면 안에 조심스레 안착해 숨을 쉰다. 별 볼 일 없는 것들이 새로운 존엄성을 부여받은 것이다.

“걷는 걸 좋아하다 보니 걸으면서 땅을 많이 봐요. 발에 치이는 돌멩이, 작은 쓰레기 조각 중에 재미난 모양을 발견하게 될 때가 있어요. 누군가 버린 것을 주워서 의미 없는 조각들에게 역할을 주는 겁니다. 특별한 존재감을 찾도록 돕는 일이죠. 뜻밖의 것을 찾는 재미에 나는 기쁘고, 그것들이 새로운 존재가 되도록 도우니 사물들도 기쁘죠. 항상 쓰레기만 줍는 건 아니고, 어떤 작품에는 티스푼을 사서 붙였어요.”

|

“겉절이보다 묵은지가 좋은 거죠. 물론 겉절이도 신선한 맛이 좋지만, 그림에는 깊이가 있어야 하니 묵은지 같은 그림을 그리려고 하는 겁니다. 볼 때마다 작품이 다르게 느껴지는 깊이 말입니다. 가까이에서 봐도, 멀리서 봐도, 늘 다른 그런 그림을 그리려고 합니다.”

전시는 다음 달 5일까지.