취약계층 소득·의료 등 투자 낮아

"국민 체감분야에 구조적 조정을"

|

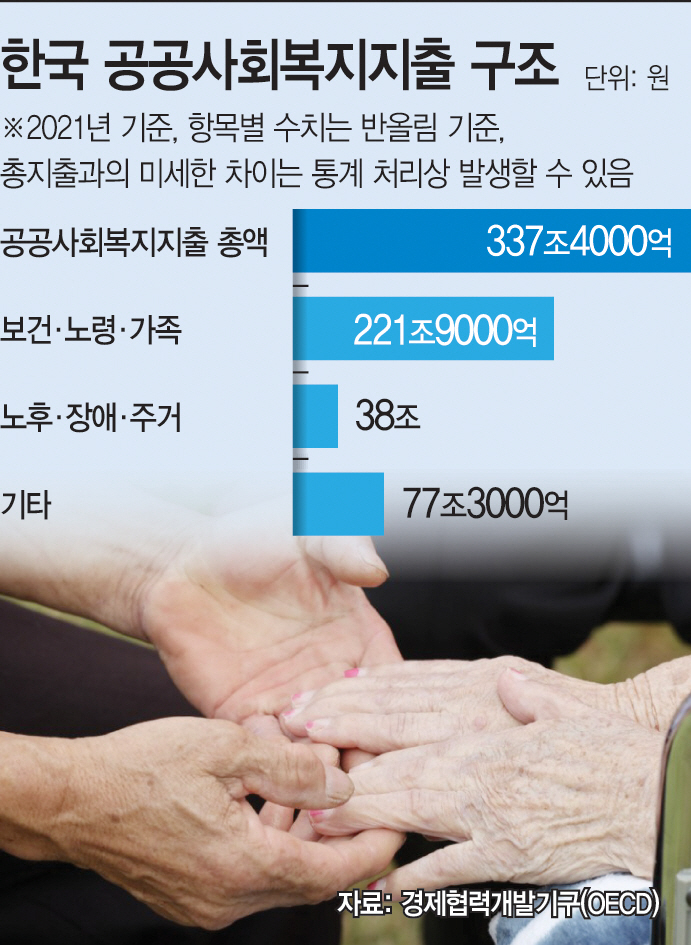

13일 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 '사회복지지출(SOCX) 업데이트 2025'에 따르면, 2021년 기준 한국의 공공사회복지지출은 337조4000억원으로, GDP의 15.2%에 해당한다. 이는 OECD 평균(22.1%)의 약 69% 수준이다. 지출 증가 속도는 2011~2021년 사이 연평균 12.2%로, OECD 평균(5.7%)의 두 배를 넘는다.

하지만 양적 확대에도 예산은 특정 분야에 치우쳐 있다. 전체 지출의 65.8%가 보건(113조원), 노령(74조6000억원), 가족(34조3000억원)에 집중된 반면, 기초생활 보장 항목은 OECD 평균에 크게 못 미친다. 근로무능력(19조4000억원, GDP 대비 0.9%), 유족(8조9000억원, 0.4%), 주거(9조7000억원, 0.4%) 등 '노후·장애·주거' 항목의 총액은 38조원으로, 각각 OECD 평균(근로무능력 2.0%, 유족 0.8%)의 절반 수준이다.

이들 항목은 고령층과 취약계층의 소득·의료·주거 불안을 보완하는 핵심 분야임에도 비중이 낮다. 실질적인 '노후 보장성 지출'로 묶일 수 있지만, 복지 체감 격차를 더욱 키우고 있다는 지적이다. 정치적 결정 구조도 이러한 편중을 고착화시키는 원인으로 지목된다. 가시성이 높은 분야에 예산이 몰리는 반면, 취약계층 대상 지출은 후순위로 밀릴 수밖에 없기 때문이다. 특히 고령화와 양극화가 빠르게 심화되는 상황에서 이런 지출 왜곡은 복지 체계 전반의 신뢰를 위협할 수 있다는 우려도 나온다.

재정 건전성 문제도 병행 과제로 꼽힌다. 복지 확대에 비례한 세입 기반이 마련되지 않으면 국민연금·건강보험 등 주요 사회보장기금의 지속 가능성이 흔들릴 수 있어서다. 실제로 국민연금은 올해 1월까지 1조원이 넘는 수지 적자를 기록했고, 건강보험도 적자 전환이 예고된 상태다. 아울러 2024년 한국의 사회복지지출은 GDP의 15.3%로, 2021년(15.2%) 대비 0.1%포인트(p) 증가하는 데 그쳤다. 단순 환산 시 약 390조원 규모로, 2021년보다 52조원 늘어난 셈이지만, 이는 GDP 증가에 따른 자연 확장일 뿐 복지 구조의 실질적 변화는 없었다는 분석이다.

전문가들은 구조적 전환 없이는 복지정책의 지속 가능성 확보가 어렵다고 지적한다. 한 복지정책 전문가는 "복지지출이 늘었다는 양적 성과에 안주할 게 아니라, 국민이 체감할 수 있는 분야에 구조적 조정이 이뤄져야 한다"며 "지속 가능성과 수용성, 사각지대 해소라는 세 가지 축을 중심으로 복지정책의 균형을 다시 설계할 필요가 있다"고 말했다.