형사-민사 법적 불일치 논란 초래

경총 "국민 이해할 수 있을지 의문"

불법 쟁의행위 '가이드 라인' 필요

|

가뜩이나 현대차를 비롯한 국내 대부분의 기업들은 미 트럼피즘 등 불확실한 대외 경영환경에 시달리는 중으로, 국내에서 법원의 친노조 판결 리스크까지 떠안아야 하는 이중고에 처했다는 시가이다.

16일 법조계 등에 따르면 부산고등법원 민사2-2부는 지난주 현대자동차가 금속노조 현대차 비정규직지회에 대해 노조의 불법적인 생산시설 점거 행위로 발생한 손해를 청구한 소송 4건의 파기환송심에서 원고의 청구를 모두 기각했다.

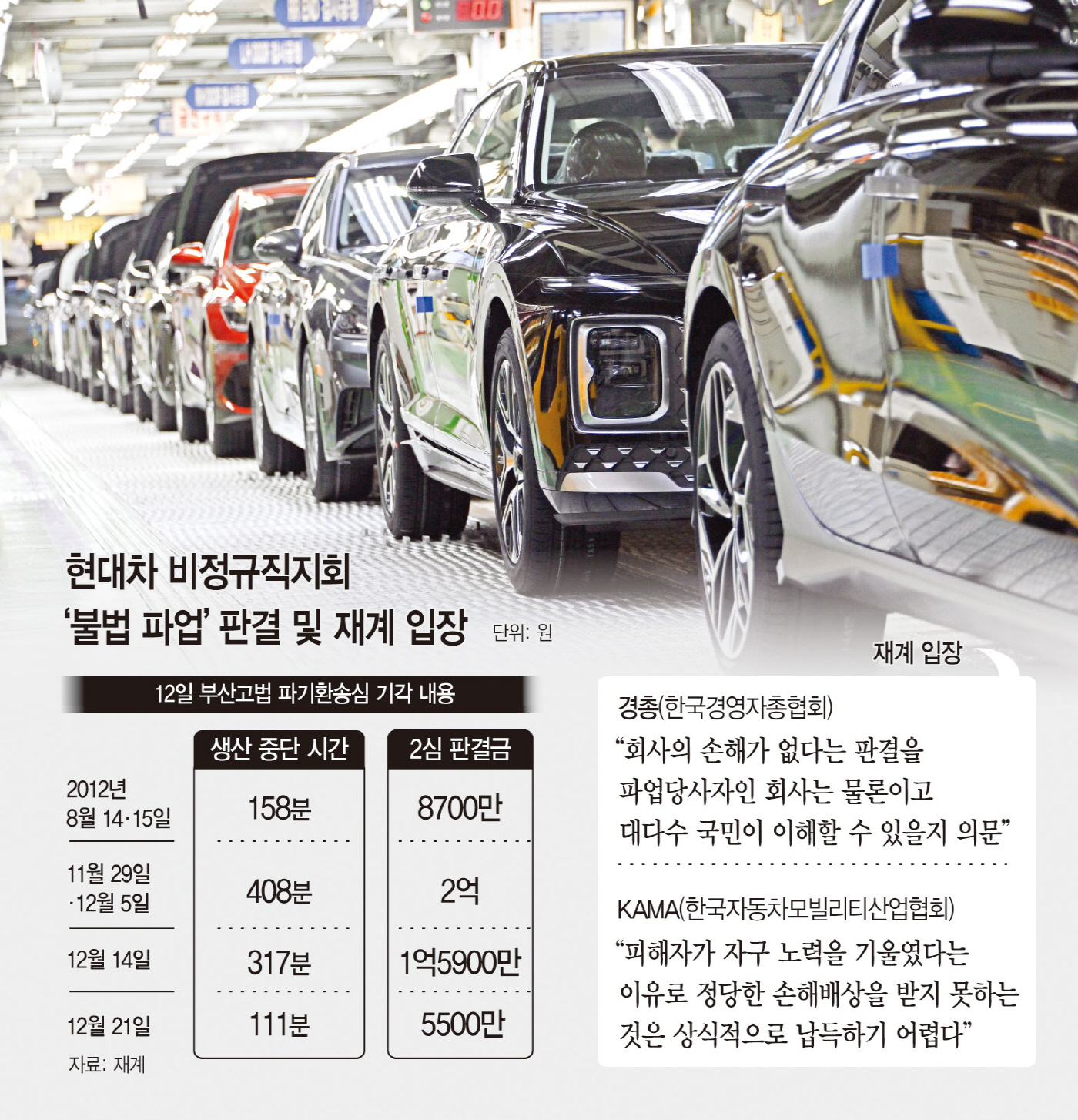

현대차 비정규직지회는 2012년 8월부터 12월까지 총 18차례에 걸쳐 약 994분간 울산공장 의장라인 등을 불법으로 멈춰 세웠다. 이에 회사는 생산 라인 정지·피해 복구 비용·인건비·보험료 등 손실을 감수해야 했다.

하지만 부산고법은 노조의 공장 불법점거로 인한 손실을 만회하기 위한 추가 생산이 없었음에도 '피해가 회복됐다'는 피고의 일방적인 주장을 받아들여 4건의 파기환송심에서 회사 측 손해에 대한 노조의 배상 책임이 없다는 판결을 내렸다.

법원은 현대차 비정규직지회가 2012년 12월 울산공장 1·2공장의 3개 의장 라인을 약 111분간 점거한 사건에 대해 '조업 중단 기간이 단기간'이고 '그 정도의 생산 감소분은 추후 짧은 시간 내 충분히 만회될 것이므로 회사의 매출 감소로 이어졌다고 보기 어렵다'고 판단했다.

같은 해 11월과 12월 울산공장 1·3공장의 6개 의장라인을 약 408분간 점거한 사건과 12월 울산공장 1·2·3공장의 4개 의장라인을 317분간 점거한 사건도 동일하게 '단기간의 조업 중단으로 현대차의 피해로 이어졌다고 볼 수 없다'고 결론지었다.

이에 대해 한국경영자총협회는 지난 13일 입장문을 통해 "공장 불법점거에 가담한 노조 조합원들이 형사재판에서 유죄 판결까지 받은 상황에서 '회사의 손해가 없다'는 판결을 파업의 당사자인 회사는 물론이고 대다수 국민이 이해할 수 있을지 의문"이라고 지적했다.

한국자동차모빌리티산업협회도 "추가 조업을 통한 생산량 회복은 기업의 노력으로 일부 손실을 보전한 것일 뿐 생산 차질은 발생했다"며 "피해자가 자구 노력을 기울였다고 정당한 손해배상을 받지 못하는것은 상식적으로 납득하기 어렵다"고 밝혔다.

한편 과거 불법점거 조합원의 형사상 유죄 판결이 나왔음에도 이번에 민사상 책임이 사실상 면제된 데 대해 법적불일치 논란도 지적된다. 공장 불법점거에 참여한 복수의 조합원들은 10년 전 해당 불법점거를 포함해 수차례의 공장 불법점거 행위를 벌여 형사재판에 넘겨졌다.

2014년 10월 울산지법에서 열린 1심에서 주동자 박모씨는 징역 2년·집행유예 3년, 주요 가담자 4명은 징역 1년 6개월·집행유예 3년, 나머지 조합원들은 각각 징역 10개월에 집행유예 2년 또는 300만원 이하의 벌금형을 선고받았다. 이듬해 7월 부산고법에서 유죄가 확정됐다.

민사 재판에서도 울산지법 1심과 부산고법 2심은 현대차의 손실 발생을 인정해 박씨 등에게 불법 점거행위를 지시한 하청지회에 사건별로 5000만원에서 2억원의 손해를 배상하라고 판결한 바 있다.

하지만 이번 파기환송심 재판에서 부산고법 재판부가 회사의 손해배상청구를 기각하면서 형사와 민사상 판단이 서로 상충되는 법적불일치 상황을 법원이 초래했다는 비판이 나오는 상황이다.

재계 관계자는 "노조의 불법 쟁의행위에 대한 면죄부 판결이 지속되면 생산시설 점거 등에 기업이 속수무책으로 당할 수밖에 없다"며 "불법 쟁의행위에 대해 책임을 묻는 가이드라인에 대한 더욱 명확한 사회적 합의가 필요하다"고 밝혔다.