산업단지 내 LNG 발전소 건설

조성 초기 전기 공급방안 추진

|

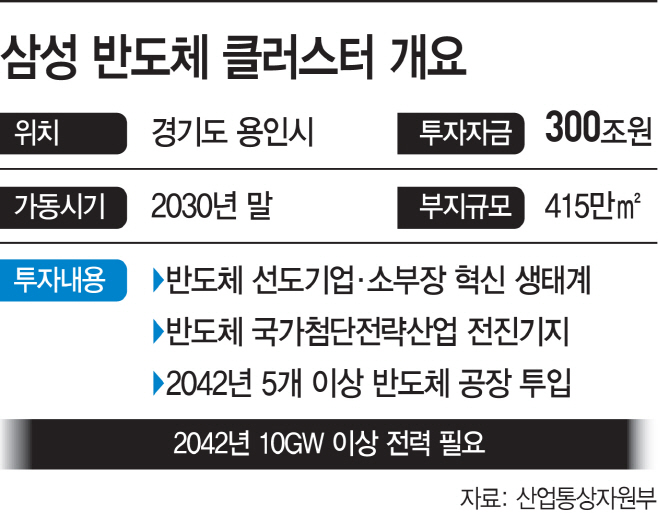

세계 최대 규모로 구축할 용인 시스템반도체 클러스터에 한반도 동·서남부 전력원을 모두 연결하는 특급 프로젝트가 본격 시작됐다. 10GW에 달하는 대규모 전력을 어디서 어떤 방식으로 연결할 지에 대한 고민 뿐 아니라 자칫 무역장벽으로 대두 될 지 모를 'RE100 이니셔티브'에 대응할 수 있는 지 친환경성까지 고려해야 하는 미션이다. 때문에 전문가들은 일단 가장 안정적이고 현실적인 원전과 추후 RE100 등 환경 이슈를 만족시킬 재생에너지원까지 아우르는 그림이 나올 것으로 보고 있다.

12일 삼성전자·한국전력 등에 따르면 세계 최대 규모로 구축 할 삼성 용인 첨단시스템반도체 국가산단에 대한 10GW 대규모 전원 계획은 10월께 마련될 예정이다. 전원 계획은 원전과 재생에너지 등에 대한 믹스가 포함되고 내년 초 11차 전력기본계획에 반영되는 일정으로 진행된다.

정부와 한전은 우선 수소를 섞어 태울 수 있는 액화천연가스(LNG) 발전소를 산업단지 안에 건설해 산단 조성 초기에 필요한 전기를 공급하는 방안을 추진하고 있다. 이후 제10차 장기 송변전설비계획에서 수도권 선로 보강 경로를 용인을 거치는 방법으로 일부 변경하고, 기존 계획 대비 용량도 확충하는 방식으로 용인 시스템반도체 클러스터에 충분한 전력을 공급할 예정이다.

반도체 공장은 특성상 막대한 전력공급을 365일, 24시간 필요로 한다. 김형준 차세대지능형반도체사업단장 겸 서울대 명예교수는 "반도체는 고가의 웨이퍼 위에 나노 단위로 회로를 새기고 먼지 하나 용납할 수 없는 정밀 산업이라 대규모 전력을 항상 안정적으로 공급해야 한다"면서 "전력공급이 단기간이라도 끊긴다면 라인에 있는 웨이퍼는 다 버려야 하고, 메모리반도체는 재가동에 50일 정도, 시스템 반도체는 상황에따라 6개월 이상 라인을 멈춰세워야 할 정도의 천문학적 타격이 있다"고 전했다.

때문에 반도체업체 해외 기지 건설에서도 최우선 고려사항이 안정적 전력과 용수 공급이라는 게 김 교수 설명이다. 김 교수는 "삼성이 미국에 건설하는 테일러시 공장도, 철저한 인프라 분석 끝에 결정한 것"이라고 했다.

김 교수는 용인이 반도체기업들의 첨단 거점으로 결정된 배경에 대해 "우수 인재들이 이탈하지 않는 수도권 마지노선 경계가 용인이기 때문에 낙점됐지만, 전력공급 측면에선 마땅치 않다"고 했다. 김 교수는 "경기도 자체에 대규모 발전단지를 조성할 수가 없고 재생에너지는 더더욱 그렇다"며 "송전탑 건설도 숱한 주민들의 반대를 뚫고 진행돼야 한다"고 전했다.

또하나 문제는 사업장에서 쓰는 전력의 100%를 재생에너지로 대체하겠다는 이른바 'RE100'에 부합할 수 있는 지다. 이미 글로벌 빅테크 기업들이 RE100 가입사와만 거래를 하겠다고 으름장을 놓고 있기 때문이다. 반도체는 워낙 대규모 전력을 필요로 하고 있어 재생에너지만으로 공급하기가 어렵고, 간헐성 탓에 소위 말하는 전기의 '질'도 좋지 않다는 게 일반적 평가다.

여기서 정부 역할론이 대두된다. 정부는 원전까지 그린에너지로 인정 받기 위한 무탄소에너지(CFE) 전략을 밀고 있다. RE100 대신 CF100을 글로벌 대세 흐름으로 돌려놓고자 하는 노력의 배경이다. 이날 김태옥 한국전력 전력그리드 부사장이 전력공급 계획을 구상하는 자리에서 "국가첨단산업의 경쟁력 강화를 위해 원전과 재생에너지 등 '무탄소 전원' 기반의 전력 공급망을 차질 없이 구축해 나갈 것"이라고 말한 배경이다.

한전 측은 "동해에 활용 할 원전과 재생에너지를 2030년 중후반까지 공급하고, 서남해에 대규모로 조성 될 해상풍력단지 등을 끌어오면 10GW를 맞출 수 있을 것"이라고 큰 그림을 전했다. 서남해 해상풍력엔 GS E&R과 두산에너빌리티 등이 참여하고 있는 것으로 알려졌다.