‘소멸 위기’ 지방…다주택 규제 완화로 활로 찾아야

국토硏 “다주택자 기준, 2채→3채로 확대 필요”

|

권성동 국민의힘 원내대표기 지난달 18일 국회에서 열린 원내대책회의에서 밝힌 내용이다. 서울·수도권에 한 채를 보유한 사람이 지방에서 추가로 주택을 구입하더라도 2주택자로 간주하지 않고 종부세·양도세 등에서 1주택자 수준의 세제 혜택을 받도록 하겠다는 게 골자다.

#2. "2주택자라도 한 채가 지방에 있으면 세금을 면제하는 '국민 제2 주소제' 도입을 추진하겠다."

이재명 더불어민주당 경선 후보의 싱크탱크인 '성장과 통합'이 지난 16일 국회도서관에서 열린 싱크탱크 출범식에서 내놓은 대선 정책 구상이다. 서울·수도권에 주택 한 채를 보유한 사람이 인구 소멸 위험 지역에서 추가로 주택을 구입해도 1가구 1주택 특례를 적용하겠다는 것이다.

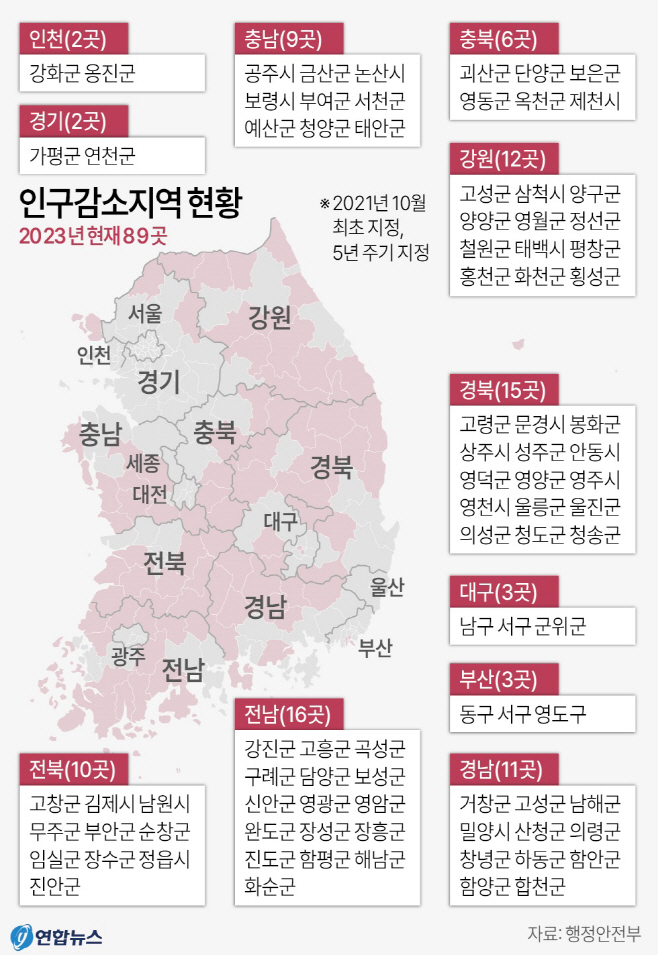

국민의힘과 민주당 양측이 제시한 정책 공약은 서울·수도권과 지방 집값 양극화와 지방 부동산 시장 침체를 동시에 겨냥한 것으로 풀이된다. 2주택자부터 다주택자로 보는 현행 규정이 '똘똘한 한 채'가 몰려 있는 수도권 주요 지역에 주택 수요를 집중시켜 지방 소멸을 부추기는 만큼 이를 해소하기 위해 부동산 수요와 자금이 지방으로 유입될 수 있게 통로를 만들어줘야 한다는 것이다.

시장에서는 다주택자 기준을 완화하면 지방을 중심으로 늘고 있는 빈집 해결에도 도움이 될 것으로 기대한다. 다주택자 규제를 풀면 도시 집중과 지방 소멸을 막고, 농어촌도 살릴 수 있다는 것이다.

◇집값 잡기 수단으로 전락한 다주택자 규제

역대 정부에서 다주택자 규제는 집값 안정 또는 부동산 시장 활성화를 위한 핵심 수단으로 쓰였다. 집을 두 채 이상 보유한 '다주택자'를 대상으로 주택시장 상황이나 정권의 이념에 따라 세금 규제를 조였다 풀었다 하면서 수요 조절을 해왔던 것이다.

흔히 '많다'는 뜻의 '다'(多)는 2개 보다는 최소 3개 이상일 때 붙여야 자연스럽다. 그런데 우리나라에선 작은 집을 두 채 갖고 있어도 투기꾼 취급을 받기 일쑤다. 그리고 다주택자에게 덧씌워진 굴레가 적지 않다.

|

1가구 1주택자는 '실수요자'로 보고 세금을 깎아주지만, 2주택 이상 보유자는 '투기 수요'로 간주해 세금을 중과하거나 감면 혜택을 제공하지 않는 것이다.

주택 장기 보유자에게 양도세의 최대 80%까지 깎아주는 장기보유특별공제의 경우 규제지역인 조정대상지역에서는 1주택자에게만 혜택이 주어지고, 2주택자는 규제지역이 아닌 곳에서도 최대 30%까지만 감면 혜택을 받을 수 있는 것이 단적인 예다.

◇다주택자 '세금 폭탄'으로 주택시장 양극화 부추겨

징벌적 과세에 따른 부작용도 적지 않다. 다주택자에 대한 과도한 세금 징수는 '똘똘한 한 채' 선호를 부추겨 서울·수도권 주택 수요 증가를 이끌었고, 반면 지방의 경우 주택 수요 및 인구 감소로 소멸 위기에 놓이게 했다.

세제 측면에서 일부 저가 농어촌 주택의 경우 중과세 대상 소유 주택 수에서 제외되는 경우가 있긴 하다. 하지만 통상적으로 다주택자의 기준은 2주택부터다. 이 때문에 '똘똘한 한 채'가 몰려 있는 서울·수도권 인기지역으로만 수요가 쏠리면서 지방과 수도권 간 양극화가 극명해진 상황이다.

실제로 서울을 중심으로 집값이 상승세를 타고 있지만 주택시장의 전반적인 회복보다는 특정 지역, 인기 단지에서만 오름세가 두드러지고 있다.

청약시장도 마찬가지다. 돈 되는 곳만 높은 청약 경쟁률을 기록하고, 그렇지 않은 곳은 미달되는 경우가 적지 않다.

이 모든 게 1가구 1주택 정책 때문이다. '1가구 1주택 패러다임'은 고도 성장기 도시화가 가속화하면서 주택이 만성적으로 부족하던 시절 만들어졌다. 정부는 집을 두 채 이상 갖고 있으면 투기세력으로, 집 한 채를 장만하는 것은 실수요자로 간주했다. 모든 주택 공급 정책과 세금이 무주택자 중심으로 짜인 것도 역시 1가구 1주택 패러다임의 산물이다.

|

다주택자 역할을 제대로 평가할 필요도 있다. 다주택자는 각종 세금이나 유지·관리비 등 주택의 보유 비용을 부담하면서 양질의 임대주택을 공급하는 측면도 있다. 실제로 다주택자는 우리나라 임대주택 물량의 대부분을 공급하는 대체 불가능한 주체다. 집값 상승의 주범으로 지목되던 다주택자들이 민간 임대주택 공급자 구실을 톡톡히 하고 있는 셈이다.

◇ "'다주택자' 기준 완화로 '지방 소멸'에 대응해야"

이렇다 보니 1가구 1주택 패러다임을 바꿔야 한다는 목소리가 커지고 있다. 현행 부동산 관련 세법상 2주택부터 중과 대상에 포함되지만, 서울 등 과밀지역을 제외한 지방은 3주택으로 주택 수를 넓히거나 농어촌 주택은 중과 대상에서 제외하자는 주장이다. 소멸 위기에 내몰린 농어촌을 위해 중과세 대상인 '다주택자' 개념을 현행 '2채 이상'에서 '3채 이상'으로 상향 조정할 필요가 있다는 것이다.

앞서 2023년 9월 국토교통부 산하 국책 연구기관인 국토연구원은 '다주택자 규제 정책의 전환 필요성과 과제' 보고서를 통해 "인구 및 자가점유율, 지역 쇠퇴 상황을 감안해 통상적 다주택자 기준을 기존 2주택에서 3주택으로 단계적으로 확대해야 한다"고 제언했다. 통상적으로 2주택자부터 다주택자로 분류한 현행 법률 체계가 세제 형평성을 훼손하고 나아가 지방 소멸까지 초래하는 만큼 다주택자를 규정하는 법적 기준을 '3주택자'로 완화해야 한다는 것이다.

|

다만 적용 요건이 까다로워 농어촌 주택 거래 활성화에 큰 도움이 되지 못한다는 지적이 많다. 우선 세금 혜택을 받으려면 일반 주택을 농어촌 주택이나 고향 주택을 취득하기 전에 먼저 보유하고 있어야 한다. 농어촌 주택을 갖고 있던 사람이 재테크 등 목적으로 서울·수도권에 있는 집을 산 뒤 되팔 경우엔 세제 혜택을 받지 못한다는 뜻이다.

김규정 한국투자증권 부동산 전문위원은 "다주택자 규제가 지방 미분양을 양산하고 서울·수도권 집값 불안을 불어온 측면이 강하다"며 "수도권 주택 공급을 늘리면서 지방 소재 주택에 대한 다주택 규제를 풀 필요가 있다"고 말했다.

■<용어 설명>

※국민 제2 주소제=지방 인구 소멸 위기 대응과 지역 경제 활성화 방안으로 개인에게 주민등록지 주소 이외의 주소를 하나 더 가질 수 있도록 허용하는 인구 관리 정책. 독일·프랑스·오스트리아·스위스 등 유럽 국가들은 이 정책을 이미 채택해 시행하고 있다.