작년 수출 8조5165억원…59%↑

복제약 의존 탈피 R&D강화 효과

계약금·로열티 등 수백억원 벌어

|

제약사들이 꾸준히 연구개발(R&D) 역량을 강화한 결과다. 그동안 제네릭(복제약) 의존도가 높았던 만큼 차세대 수익원이 될 수 있는 가능성을 본 셈이다. 현재는 국내 제약사가 신약 개발까지 단독으로 진행하기에는 글로벌 임상 등 과정에 들어가게 되는 천문학적 비용이 부담되기 때문에 신약후보물질을 개발한 이후 약물에 대한 권리를 양도하면서 일부 수익을 확보하는 방식을 활용하고 있다.

다만 기술수출에 성공하더라도 임상 과정에서 권리 반환 등의 변수가 있다는데다 국내 제약사가 단독으로 신약 개발에 성공하면 단숨에 글로벌 제약사로 도약할 수 있는 기회가 될 수 있는 만큼 자체 역량 강화가 필수적이다. 이를 위해서는 제약사의 R&D 투자 확대와 정부의 지원 강화가 필요하다는 주장이 나온다.

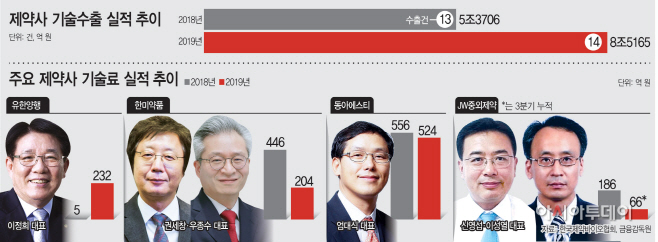

12일 금융감독원에 따르면 지난해 유한양행은 기술수출로 인한 라이선스 수익으로 232억원을 벌어들였다. 2018년 5억~6억원 규모였던 라이선스 수익이 지난해부터 본격 인식되기 시작한 모습이다.

이는 2018년 말부터 지난해까지 체결한 4건의 기술수출 덕분이다. 유한양행은 2018년 7월 미국 스파인바이오파마에 퇴행성디스크질환 치료제 ‘YH14618’를 2400억원 규모로 기술수출했으며, 같은해 11월 얀센에 항암치료제 레이저티닙을 1조5000억 규모에 기술이전 계약을 체결했다. 작년 1월에는 길리어드에 NASH 치료제, 7월에 독일 베링거인겔하임에 NASH 치료제의 기술이전을 각각 9000억원, 1조원 규모에 체결했다.

한미약품은 지난해 기술료 수익은 204억원이다. 한미약품은 지난 2016년 9월 제넨텍과 RAF표적항암제 ‘HM95573’의 기술이전 계약을 체결했는데, 이 때 받은 계약금이 분할 인식된 결과다. 여기에 지난해 4분기 오라스커버리 기술이전 파트너 아테넥스로부터 추가로 받은 기술료도 반영됐다.

동아에스티는 기술수출 등 수수료수익으로 524억원을 올렸다. 슈가논(DA-1229)을 대동맥판막석회화증 치료제로 티와이레드에 기술수출해 신규매출이 발생했으며 아라네스프 바이오시밀러(DA-3880)의 일본 허가, 당뇨병치료제 슈가논(DA-1229)의 인도 발매, 남미 일부 국가 승인 등 기 라이선스 아웃 제품들의 성과와 글로벌 슈퍼항생제 시벡스트로의 판매 로열티 증가에 따른 수수료 수익이 지속적으로 발생하고 있다는 설명이다.

JW중외제약은 작년 3분기 누적 66억원의 기술수출 수수료를 올렸다. JW중외제약은 지난해 중국 심시어에 통풍 치료제 기술수출 계약을 836억원 규모에 체결한 바 있다.

국내 제약사 전체 기술수출 규모도 증가하고 있다. 한국제약바이오협회에 따르면 지난해 국내 제약사들의 기술수출 실적은 14건, 약 8조5165억원 규모다. 2018년 13건, 약 5조3706억원을 거둔 지 1년만에 58.6% 확대됐다.

업계는 국내 제약사들이 신약 개발을 위해 R&D 역량을 쏟고 있는 만큼 앞으로도 기술수출이 확대될 가능성이 크다고 보고 있다. 다만 기술 반환 등의 불확실성을 줄이고 지속적으로 수익성을 강화하기 위해서는 향후 자체적으로 신약을 개발 할 수 있어야 한다고 보고 있다. 자체 신약 개발 성공은 단숨에 글로벌 제약사로 도약시킬 중요한 역할을 하기 때문이다. 실제로 영국 제약사인 아스트라제네카는 과거에는 글로벌 300위 수준의 제약사였지만 역류성 식도염 치료제인 ‘오메프라졸’ 개발 이후 30위로 수직 상승, 현재는 글로벌 상위 10개 제약사로 자리잡았다.

기업 스스로의 역량 강화도 중요하지만 정부 차원에서의 지원 확대도 필수라는 주장이다. 한국제약바이오협회의 ‘신약개발 분야에서의 국가 R&D 투자와 기업 지원의 시사점’에 따르면 신약 1개를 개발하는데 평균 1조원이 들고, 임상 1상에만 드는 비용만 약 37억원 정도다. 하지만 제약사에 대한 정부의 연 평균지원 금액은 최소 4억2000만원에서 최대 5억9000만원선이고, 정부의 투자 비중이 대학(45.5%) 등과 비교해 낮은 19.85%었다는 점에서 상당히 부족하다는 지적이다.

이상은 한국제약바이오협회 바이오정책팀장은 “신약개발은 기업과 산업의 상장을 위해 반드시 필요한 선결 조건”이라며 “세제혜택, 민간기금 투자 촉진 혜택, 성공불융자 등 간접적 방식으로 좀 더 많은 대기업들이 연구개발을 촉진할 수 있도록 길을 열어주는 것이 필요하다”고 말했다.