|

대한민국도 향후 4년간 입법부의 운명을 좌우할 22대 4월 총선이 실시된다. 결과에 따라 윤석열 정부가 남은 임기 3년의 국정 동력을 살릴지와 제1 야당 더불어민주당이 차기 대선 승리의 교두보를 확보할지 운명이 갈리는 중요한 선거다.

이번 총선에 대한민국 정치가 새롭게 바뀔지도 주목을 끌고 있다. 당초엔 거대 양당의 기득권 싸움이라는 뻔한 경쟁이 예상됐으나 여당발 인적쇄신 바람에 정치 세대교체론이 정국의 태풍으로 떠올랐다. 그래서 유권자들의 기대감도 어느때 보다 높아질 전망이다.

1일 정치권에 따르면 여야 각당은 이번 주 공천관리위원회를 구성하고 본격적인 현역 '물갈이' 경쟁에 나설 것으로 보인다. 그러나 각당의 복잡한 사정에 정국이나 선거 결과 전망은 여전히 '시계제로'로 불린다.

일찌감치 쇄신 신호탄을 쏘아올린 국민의힘은 친윤(친윤석열) 핵심 장제원 의원의 불출마, 김기현 전 대표 사퇴, 한동훈 비상대책위원회 체제로의 전환 등 예열을 거쳐왔다. 남은 건 한동훈 비대위의 큰 폭의 물갈이에 따른 저항을 최소화하고 유권자 눈높이에 맞는 정치 개혁을 완성하는 일이 될 것으로 보인다.

민주당은 당내 사정이 아직 복잡해 보인다. '시스템 공천'이라는 원칙에 따라 질서있는 인적 쇄신에 나선다는 방침이다. 그러나 4년 전 전문가 그룹으로 영입했던 초선 몇몇이 불출마를 선언했을 뿐 청산론이 들끓는 86그룹 정치인이나, 주류인 친명계 중진들의 자발적 불출마는 아직 눈에 띄지 않고 있다. 계파갈등 내전 상황에서 자칫 비주류 신당 출현이라는 적전분열 우려도 높아지고 있다.

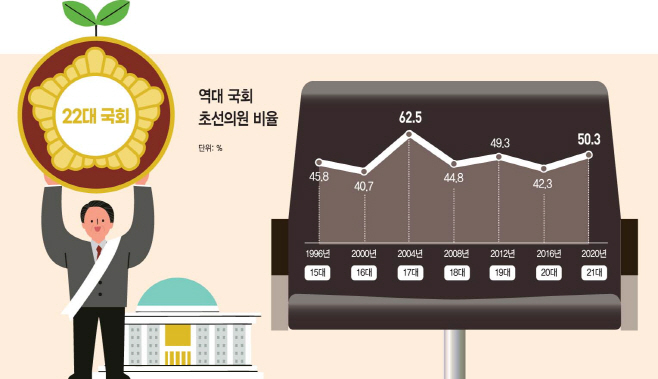

중진과 실세들의 기득권 포기→ 인적 쇄신 → 새인물 영입에만 그쳐선 안된다. 역대 총선이 50% 안팎의 현역 교체 비율에도 정치는 여전히 후진적이라는 지적을 받고 있어서다. 이번만큼은 여야 모두 막말과 편법, 내로남불과 꼼수, 팬덤 정치로 점철된 최악의 정치를 개혁하라는 것이 유권자들의 명령이자 시대적 과제로 떠올랐다. 결국은 여야에서 자신과 당의 이해 보다는 국가와 민생을 챙기는 소신있는 정치인들 숫자를 늘리라는 것이 지상명령이다.

여야 각당이 촉각을 세우는 선거 결과는 역대 선거 사례만 봐도 인적 쇄신을 완성하는 쪽이 이기는 경우가 많았다.

2012년 19대 총선 당시 여당 대표였던 홍준표 대구시장 등 당 지도부 인사들의 잇단 사퇴 이후 박근혜 비상대책위원회 체제로 바뀐 것이 152석 승리의 견인차 역할을 했다. 이명박 전 대통령의 친형인 6선 이상득 전 의원의 불출마 선언에 이어 5선 김형오, 3선 박진·원희룡, 초선 장제원·홍정욱 등이 기득권을 내려놓으면서 총선 승리의 기반을 다졌다는 평가를 받는다.

2016년 20대 총선에선 제1야당인 민주당이 123석으로 원내 1당을 차지했다. 여당인 새누리당은 122석을 얻었다. 당시 민주당 승리의 배경도 다름 아닌 인적쇄신으로 당내 최대 계파인 친노(친노무현)계를 이끈 문재인 전 대통령이 불출마를 선언한 데 이어 대표직에서도 물러나자, 측근이었던 노영민·최재성 전 의원 등의 불출마가 이어지면서 총선 승리의 동력을 확보했다.

2004년 17대 총선에선 집권 여당인 열린우리당이 152석으로 승리했지만 박근혜 전 대통령의 한나라당 대표시절 한나라당의 대대적인 물갈이는 최악의 패배를 막고 121석을 얻는 역할을 했다. 현역 의원 중 40.5%가 물갈이 됐고, 비례대표 후보 43명 모두 교체했다. 대선자금 수사로 밝혀진 '차떼기당'이라 오명, 고 노무현 대통령 탄핵안 강행 처리 역풍 쓰나미에서 그나마 쇄신으로 살아남은 결과였다.