회의비 등 노동이사 처우에서도 의견 충돌

노조 "지침대로 합의하기로" 아쉬움 내비쳐

사측 "이견 없이 원만히 합의"

|

11일 관련 업계에 따르면 최근 한전 노사는 노동이사의 노조원 자격 유지 여부와 지원금 등 처우를 놓고 갈등을 빚다 합의했다. 그동안 노사는 노동이사의 조합원 자격 유지 여부와 노동이사 처우를 두고 격돌하며 팽팽한 힘겨루기를 해왔다.

노동이사제 시행을 담은 법률인 '공공기관 운영에 관한 법률 일부 개정안(공운법)'에는 노동이사가 조합원의 자격을 유지할 수 있는지 여부에 대해 아무런 규정을 두고 있지 않지만, 기재부가 지침에서 노동이사로 임명되는 경우 노조법에 따라 조합원 신분 유지가 불가하도록 규정했다.

이를 두고 노조 측에서는 노조원을 탈퇴한 노동이사가 과연 노동자의 이익을 대변할 수 있는지 의문을 제기해 왔다. 향후 노동이사가 노조와 상호결합이 느슨해지거나 단절될 경우 이사회에서 노동이사가 홀로 고립되면서 사측에게 포섭되거나, 사용자 측 이해 대변을 위한 수단으로 전락할 수 있다는 우려에서다. 실제로 독일·스웨덴 등 노동이사제를 채택한 대부분의 국가는 노동이사의 조합원 신분에 제한을 두지 않고 있다.

하지만 한전 노사는 기재부가 지적한 노조법을 근거로 노동이사의 노조원 탈퇴에 합의하며 이번 논란은 마무리됐다. 이에 한전 노조 관계자는 "노동이사가 조합원을 탈퇴하는 것은 별도로 합의하지는 않았다. 법에 명시됐기 때문에 여러모로 아쉽다"면서 "(노조원 탈퇴가 이뤄지지 않았다면) 훨씬 노동이사의 취지가 살았을 것"이라고 설명했다.

노조 측은 노동이사의 노조원 지위와 함께 이사회 회의비 등 노동이사의 처우와 관련해 사측과 논의를 진행해 왔다. 한전 노사는 노동이사제 시행과 함께 △업무 추진비 △교육비 △사무공간 등에 대한 부분을 원만하게 협의해 왔다. 이에 노동이사가 출장을 가거나 이사 업무 수행을 위한 교육을 갈 경우 이를 한전 측에서 지원하고, 또한 노동이사가 선임될 경우 소속 부서에 따라 사무공간을 별도로 마련해 주기로 했다.

그러나 회의비와 같은 지원금과 관련해서는 양측이 신경전을 벌여왔다. 일반적으로 비상임이사의 경우 이사회 참석비·회의비 등을 명목으로 연간 3000만원에 달하는 지원금을 지급하고 있는데, 사측은 비상임이사는 현직이 아니기 때문에 해당 급여를 지급했지만, 노동이사는 회사 소속이기 때문에 급여를 받고 있어 별도로 지급하는 건 '이중 지원'에 해당한다는 입장을 고수해 왔다.

한전은 그 근거로 '공기업·준정부기관이 경영에 관한 지침'을 제시했고, 이를 노조 측이 수용했다. 해당 지침에는 제47조 11항에서 '노동이사에게는 노동이사 업무에 대한 보수를 지급하지 아니한다. 다만 업무 수행에 드는 실제 비용은 지급할 수 있다'고 명시돼 있다.

한전 노조 관계자는 "서울시는 한 달에 50만원 정도 받는 것으로 알고 있다. 그래서 그 정도 급으로 요구했는데 정부 지침이나 사측에서는 어렵다는 입장을 전달받았다"고 설명했다. 이에 한전 관계자는 "구체적인 내용은 공개할 수 없지만 노사가 이견 없이 마무리됐다"고 말했다.

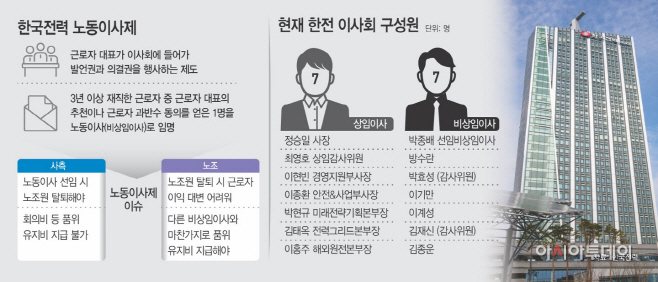

한편 지난 8월부터 본격적으로 시행된 노동이사제로 주요 공기업은 3년 이상 재직한 근로자 중 근로자 대표의 추천이나 근로자 과반수 동의를 받은 1명을 노동이사(비상임이사)로 임명해야 한다. 노동이사는 이사회에 참여해 발언권과 의결권을 똑같이 행사할 수 있으며, 임기는 2년으로 1년 단위로 연임이 가능하다. 노동이사제가 도입되는 공공기관은 한전·인천국제공항공사 등 공기업 36곳과 국민연금공단·한국언론진흥재단 등 준정부기관 95곳 등 131곳이다.