현대百 매출 10년 만에 20조로 키워

2020년 천연 화장품 원료 업체 인수

'유통·패션·리빙' 핵심사업 기반으로

'뷰티·헬스케어' 신사업 보폭 넓힐듯

|

하지만 경쟁사인 롯데와 신세계가 대규모 투자 계획을 발표하면서 5년 동안 각각 8조와 11조를 오프라인에 쏟아붓는 만큼 10년 동안 매출 2배 성장을 이룰 수 있을지는 두고 볼 일이다. 현대백화점그룹은 투자 계획을 발표하지 않았다. 투자에 보수적인 성향이 성장동력 발굴에 발목을 잡고 있다는 의견도 나온다.

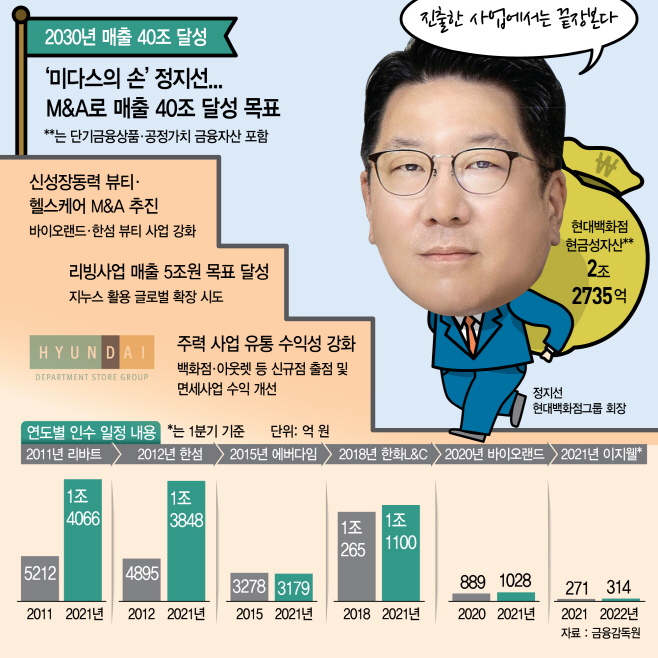

15일 업계에 따르면 현대백화점그룹은 M&A를 통해 비유통부문의 매출을 키우며 지난해 매출 25조원을 달성했다. 20여 년 전만 해도 유통이 8:2로 매출의 절대적 비중을 차지했지만 지난해는 6:4로 거의 절반 가까이 따라잡았다.

인수 후 확실한 지원으로 분야의 최고로 키우는 정지선식(式) M&A가 주효했다. 리빙·인테리어의 현대리바트, 패션의 한섬이 대표적이다.

2011년 500억원에 인수한 리바트는 인수 당시만 해도 매출 5212억원이었지만 지난해 1조4066억원을 기록, 10년 만에 세 배나 성장했다. 한섬도 마찬가지다. 2012년 매출 4895억원이던 것이 지난해는 1조3848억원이나 불었다.

리바트는 현대백화점그룹이 2018년 종합건자재업체 한화L&C(현 현대L&C) 등을 인수하면서 시너지 효과를 보고 있고, 한섬도 2016년 3000억원에 SK네트웍스 패션사업부를 흡수하면서 덩치가 커졌다. 여기에 지난해부터는 인수한 클린젠코스메슈티칼(현 한섬라이프앤)를 활용한 화장품사업까지 더해지면서 그룹의 주요 계열사로 자리매김했다.

특히 리빙·인테리어는 올 5월 현대백화점그룹 역대 최고 인수가인 8790억원에 지누스까지 품에 안으면서 목표한 2030년 매출 5조원 달성도 무난해 보인다. 세 회사의 지난해 매출만 3조6404억원으로 업계 1위인 한샘(약 2조3000억원)도 제쳤다.

‘유통’ ‘패션’ ‘리빙·인테리어’ 세 축이 이제 안정궤도에 오른 만큼 정 회장은 신수종 사업에 보폭을 넓힐 가능성이 크다. 업계는 뷰티와 헬스케어에 주목한다. 2020년 인수한 천연 화장품 원료 업체인 현대바이오랜드 때문이다. 정 회장은 인수 당시 기능성 화장품 시장의 미래가 밝다고 판단했다.

마침 지난해 한섬이 뷰티사업을 본격화해 사업의 수직계열화도 구축했다. 리빙, 패션 분야처럼 경쟁력 있는 기업의 M&A를 통해 사업 규모를 확장할 것이라는 게 업계의 시각이다.

자금 여력도 충분하다. 현대백화점만 해도 올 1분기 기준 현금 및 현금성 자산(단기금융상품, 공정가치 금융자산 포함)이 2조2735억원이다. 현대그린푸드의 유동자산도 9776억원에 달한다. 지누스의 인수로 7000억원 차입금 조달시 부채비율이 85%로 높아질 전망이나 지난해 백화점 영업으로 창출한 순현금이 4090억원으로 부담 가능한 수준이다.

주력 사업부문인 유통부문은 40조 매출에 29조원을 책임진다. 코로나19로 위축된 면세사업이 리오프닝과 함께 하반기부터 성장이 기대되고 있고, 개점 1년 만에 매출 8000억원을 돌파한 ‘더현대 서울’의 성공에 힘입어 백화점 신규 출점이나 리모델링 등으로 매출 확대가 예상된다.

더현대 서울은 백화점에서 볼 수 없는 천창과 공원조성 등의 파격적인 공간 디자인과 MZ세대에 맞춘 상품 구성으로 유통 불모지인 여의도에서 빠르게 자리잡았다. 향후 현대백화점은 더현대 서울의 성공방식을 적용한 백화점사업 전략을 구사할 전망이다. 현대백화점은 지난해 더현대 서울의 매출을 앞세워 사상 최대 실적을 기록하기도 했다.

그럼에도 주력사업인 유통 부문에서의 경쟁력은 여전히 우려되는 부분이다. 신세계가 이커머스 사업 전환에 조단위의 투자를 강행하며 디지털 전환에 박차를 가하고 있고, 롯데는 마포 상암을 비롯해 복합쇼핑몰 사업에 주력하며 매출 타개책에 나서고 있다. 현대백화점그룹은 2025년 현대시티아울렛 청주점 외에 현재 출점 계획은 없다. 이커머스 사업도 대규모 투자보다는 기존 사업의 연장선으로 확대하는 방식이라 향후 경쟁력 차이가 더 벌어질 전망이다. 일각에서는 너무 신중한 투자 방식이 실기(失期)로 이어질 수 있다는 우려도 제기되고 있다.

업계 관계자는 “현대백화점그룹은 백화점과 홈쇼핑, 면세점 등의 유통채널을 기반으로 시너지를 낼 수 있는 사업을 M&A로 사세를 확장하고 있다”면서 “다만 안전한 방식만 선호하다보니 유통채널의 경우 디지털 전환이나 온라인사업 등이 타사에 비해 경쟁력이 약화돼 향후 성장한계가 우려된다”고 말했다.