지난해 평균 1710만원… 1년새 51% ↑

명확한 양형 기준 없어 재판부 재량

명확한 양형 기준 없어 재판부 재량

|

|

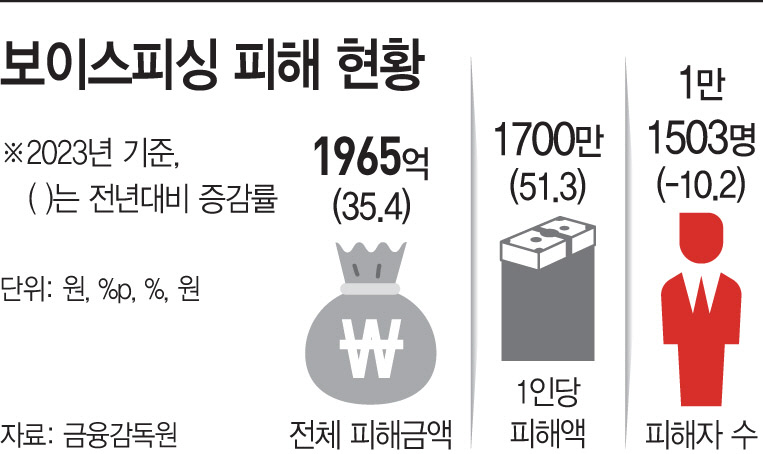

26일 아시아투데이 취재를 종합하면 최근 고액의 손해를 본 보이스피싱 피해 사례가 꾸준히 증가하고 있다. 지난해 보이스피싱 범죄 피해자의 1인당 평균 피해액은 1710여 만원으로 최근 5년 중 가장 높았는데, 전년 피해액인 1130만원 대비 51.3% 오른 수치였다.

실제로 금융감독원이 지난 3월 배포한 '2023년 보이스피싱 피해현황 분석'에 따르면, 보이스피싱 피해자 수는 줄었지만 피해 금액은 오히려 증가했다. 이는 피해자 한 명 한 명이 입은 피해가 크게 늘었다는 의미다.

구체적으로 금감원에 피해 구제 신청을 한 피해자는 2021년 1만3213명에서 2023년 1만1503명으로 계속해서 감소했지만, 같은 기간 피해액은 1682억원에서 1965억원으로 늘어난 것으로 조사됐다.

피해 규모가 커지고 있는 것에 반해, 이를 처벌에 반영할 명확한 기준이 없어 재판부가 재량껏 선고를 내리고 있는 실정이다.

현재 보이스피싱 범죄는 대부분 형법 347조에 해당하는 '사기죄'로 처벌받는데, 양형기준이 2011년 제정된 후 큰 변화 없이 유지되고 있다.

그간 시대의 변화에 따라 각종 사칭, 대출사기 등 범죄 유형이 다양화되고 피해액도 상당해진 터라 기준을 다시 세워야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

사기죄 외에도 '통신사기피해환급법' 규정으로 보이스피싱을 처벌할 수도 있다. 지난해 11월부터 관련법 개정을 통해 최소 징역 1년에서 최대 징역 30년까지 가능하게 됐다. 개정법이 시행된 지 반년가량밖에 되지 않아 실제 적용돼 재판에 넘어온 사례는 적지만, 앞으로 기소 건수가 많아질 것이라는 전망이 나오면서 관련 양형기준 마련도 필요하단 시각이 있다.

많이 본 뉴스

연예가 핫 뉴스

오늘의 주요뉴스

- 황교안 “부정선거 사실로 바뀌고 있어…사전투표 철폐해야”

- 尹, 제2연평해전 승전일 맞아 “평화는 힘으로 지키는 것”

- 전국 대부분 많은 비…중대본 1단계·위기경보 ‘주의’ 상향

- 추경호, 사의 표명 닷새만에 복귀…“치열하게 임하겠다”

- 의대교수 포함 의사들, 내달 26일 대토론회…휴진 불가피

- 첫 TV토론 후폭풍…트럼프 대세론, 바이든 교체론 고개

- 헝가리 유람선 참사 유족, 5년만에 韓 여행사 상대 승소

- MB, 나경원 만나 “당정 힘 모아야…분열 안된다” 당부

- GTX-A 구성역 본격 영업 시작…수서~동탄 완전 개통

- 尹대통령, 美 정보국장 접견…북·러 조약 공동대응 논의