[세월호 참사] 사고 잊지 말되, 피해자 정보는 잊혀야 한다!

세월호 참사 26일째 국민들이 사고 잊고 있단 지적 제기

국민들, 일상 회복했지만 아직도 가슴이 많이 아프다고

정작 잊혀야 할 피해자 정보는 인터넷상에 계속 남아 있어 문제

국민들, 일상 회복했지만 아직도 가슴이 많이 아프다고

정작 잊혀야 할 피해자 정보는 인터넷상에 계속 남아 있어 문제

|

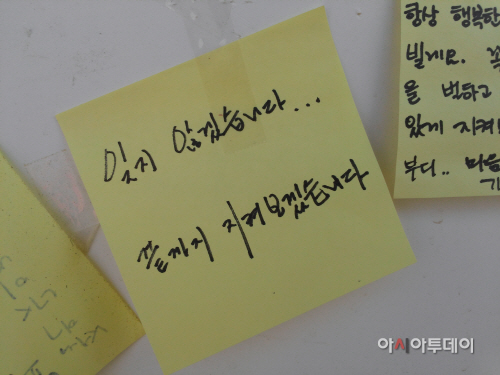

세월호 참사 발생 26일째인 11일, 전문가와 많은 네티즌들 사이에서는 ‘세월호 참사가 벌써 잊혀져가는 것 아니냐’는 우려와 ‘참사 피해자 및 가족들의 신상정보가 인터넷 상에 떠 돌고 있는 것을 막아야 한다’는 의견이 제기되고 있다.

국민들은 한 달 가까이 안타까운 사고로 목숨을 잃은 희생자 유가족과 슬픔을 같이하고 정부당국의 미숙한 사고 초기 대응 및 후속 조치에 격분하며, 속절없이 흐른 시간 속에 서서히 일상을 되찾고 있다.

이를 두고 일부 전문가들과 언론은 국민들이 세월호 참사에 대해 벌써 잊어가고 있는 것이 아니냐는 우려를 제기하고 있다. 그러면서 국민들이 이번 참사를 잊는 순간 생각하기도 싫은 또 한 번의 국가재난이 반복될 수 있다고 경고했다.

정부 합동분향소를 찾은 왕모씨(39·여·경기 수원)는 “사고 발생 시점으로부터 꽤 오랜 시간이 지나다보니 자연스럽게 일상을 회복했다”면서 “마냥 슬퍼할 수만은 없는 노릇이기에 일상으로 돌아왔지만 아직도 문득문득 이번 참사를 떠올리며 가슴 아파한다”고 말했다.

직장인 함모씨(31) 역시 “국민들이 이번 참사를 잊어가고 있다기보다는 감정 자체가 평탄해지는 것”이라며 “이를 두고 ‘냄비 근성’이라 보는 시각도 있던데 원래 감정이란 것은 끓다가 식는 것이 정상”이라고 말했다.

이어 “희생자 및 유가족들에 대한 슬픔과 안타까움을 갖는 것과 사고를 잊지 않겠다는 마음가짐은 별개의 문제”라며 “오히려 현재 국민들 감정이 많이 가라앉은 상태이기에 이번 참사의 원인과 본질을 더 냉철하게 판단할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이에 대해 이영주 서울시립대 소방방재학과 교수는 “우리나라는 매번 이런 참사를 사람의 의식 문제로 치부해 책임 있는 사람을 문책하고 사태를 수습하는데 그것보다는 사회적 안전 시스템 자체를 개선하는 것이 우선”이라고 말했다.

그러면서 “국민들이 ‘이번 참사를 잊지 않겠다’고 말하는 것의 의미는 국가가 제대로 마련한 안전 시스템 위에 이번 참사를 교훈 삼아 자기 주변의 안전부터 관심을 갖겠다는 얘기일 것”이라고 설명했다.

이와 달리, 참사 피해자 및 가족들의 정보가 인터넷상에 남고 유포되는 현상에 대해서는 ‘잊혀질 권리’라는 개념이 부상하고 있다.

‘잊혀질 권리’란 기록이 저장되어 있는 영구적인 저장소로부터 특정한 기록을 삭제할 수 있는 권리 또는 자신의 정보가 더 이상 적법한 목적을 위해 필요치 않을 때, 그것을 지우고 더 이상 처리되지 않도록 할 개인의 권리를 일컫는다.

지난달 18일 중앙재난안전대책본부는 피해자의 개인 정보가 유출되지 않기를 바라는 일부 가족의 요청에 따라 사망자 명단을 비공개하기로 결정했고 이후부터 이를 가족에게만 공개했다.

그럼에도 생존자·사망자 명단 등의 이전 기록 및 SNS상에 유포된 피해자 과거 정보들이 인터넷상에 남아 있어 피해자 가족들의 개인적 아픔이 타인에 의해 계속 들춰지고 있다는 지적이다.

이에 대해 이병길 변호사는 “현재 우리나라에는 사고 희생자들의 ’잊혀질 권리‘를 보호하는 법이나 제도는 없는 상황”이라며 “기사의 경우 언론사에 기사게재 금지 및 유포 가처분 신청을 할 수 있고 누리꾼들이 퍼 나른 글에 대해서는 개인정보보호법 적용이 가능하다”고 말했다.

그러면서 “하지만 이번 참사의 경우 피해자 정보를 게시하고 유포한 불특정 대상자 수가 방대하기에 일일이 대응하는 데 어려움이 따른다”며 “앞으로는 피해자 가족들의 정서를 고려해 이를 보호하는 법과 제도가 마련돼야 할 것”이라고 강조했다.

많이 본 뉴스

연예가 핫 뉴스

오늘의 주요뉴스

- 檢, 김여사 불기소에…한동훈 “의혹 규명 협조해야”

- 尹 “가짜뉴스가 민주주의 위협…4대 개혁 반드시 완수”

- 檢 “金여사 주가조작 인지 못해…권유 따른 단순투자자”

- 수시 시험 사고 잇따라…‘불똥 튈라’ 긴장감 도는 대학가

- 벤츠·포드 줄잇는 ‘러브콜’… 캐즘 뚫어낸 LG엔솔의 저력

- 외로운 5060 남성, 고독사 가장 많다…전체 절반 넘어

- 이종석 헌재소장 오늘 퇴임… “사법의 정치화 경계해야”

- “韓기업 취업하고 싶은데”…비자에 발목 잡힌 외국 유학생

- 전국 진짜 가을비 찾아온다…그친 뒤 서울 기온 5도 ‘뚝’

- ‘42억원 상당’ 케타민 밀수입한 조직, 위장수사로 잡았다