‘개발하면 손해’ 건설신기술 현실 달라지나?

저가수주하는 특허, 발주처 소극적인 태도 신기술 활성화 방해

개정안 발주처 담당자의 면책과 우선 적용 의무화 조항 신설

개정안 발주처 담당자의 면책과 우선 적용 의무화 조항 신설

|

국토교통부는 이 같은 내용을 담은 건설기술 진흥법 개정안이 지난해 12월 29일부터 시행되고 있다고 5일 밝혔다. 건설신기술은 기술개발을 독려하기 위해 정부가 마련한 제도다. 1990년 이후 총 779건이 신기술에 지정됐다. 국토부는 발주처가 신기술을 적용하도록 매달 건설신기술을 선정·발표하고 있다.

하지만 정부의 방침과는 달리 정작 건설현장에서 신기술은 특허에 밀리고, 만일의 있을 수 있는 실패에 따른 책임 부담 탓에 외면 받기 일쑤였다. 특히 발주처가 건설신기술를 특허와 동급으로 취급하는 것을 두고 토목업계에선 논란이 컸다.

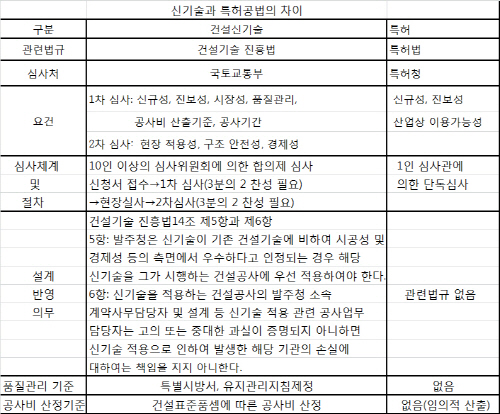

실제 건설신기술은 10인 이상의 심사위원회에서 1차 심사·현장실사·2차 심사단계를 거쳐 합의제 심사 과정을 거친다. 기술의 진보성·시장성·안전성 등을 종합해 깐깐히 살피고, 품질관리를 위해 특별시방서나 유지관리지침을 통해 기준을 마련한다. 또한 건설표준품셈에 따라 공사비를 산정해 객관성이 있다.

반면 특허는 특허청 주관으로 1인 심사관에 의해 단독심사를 한다. 심사 기준도 신규성을 우선 고려하며 품질관리 기준이 없고 공사비 산정 기준도 없다. 무엇보다 제조물의 경우 특허제품을 써보고 결정할 수 있지만 도로·교량·터널 등 건설공사의 경우 한번 시공하면 되돌릴 수가 없다.

신기술을 개발한 한 엔지니어링사 대표는 “까다로운 과정을 통해 인정받았지만, 검증 안 된 특허에게 밀리고 책임 문제로 사용을 꺼리는 발주처 담당자를 볼 때면 내가 이걸 왜 했나 하는 생각까지 든다”고 말했다.

지난달 말 시행된 개정안이 현장의 변화를 이끌낼지에 대해 “아직 평가하기에는 이르다”는 게 업계의 중론이다. 다만 주무부처인 국토부는 종전보다 신기술이 활성화될 것이라고 내다봤다. 또한 입찰과정의 문제점에 대해 국토부가 지속적으로 인식하고 있는 한 신기술 제도의 현장 정착은 가능하다는 입장이다.

국토부 고위 관계자는 “이번 개정안의 의의는 우선 적용의무를 통해 신기술의 지위를 보장하고 신기술 적용 담당자에 대한 면책조항을 넣어 신기술 활성화를 보장했다는 데 있다”며 “특허를 통한 설계 단계의 불합리도 동시에 손 본다면 신기술이 사장되는 것을 막을 수 있다”고 강조했다.

많이 본 뉴스

연예가 핫 뉴스

오늘의 주요뉴스

- 巨野 ‘채상병 특검법’ 처리 후폭풍…국회 개원식 연기

- 이원석 “상대가 저급하고 비열해도 외압에 굴복 말라”

- AI발 ‘HBM 주도권’ 전쟁…삼성전자 전담개발팀 만든다

- “브레이크 딱딱했다”…‘시청역 역주행’ 운전자 첫 조사

- 尹 “힘으로 자유·번영 지킬 것…北 지구상 마지막 동토”

- 한동훈 “당의 문제 내가 가장 잘 알아, 절박하게 체험”

- 이진숙 “방송, 공기 아닌 흉기”…野성향 이사교체 예고

- 10년 후 초등학급당 학생 ‘한자리’…학령인구 붕괴 눈앞

- 의료공백에 뿔난 환자들 거리로…“재발방지법 꼭 제정을”

- ‘돈봉투 수수 의혹’ 野 의원 불출석에…檢 “강제수사 검토”

![[인터뷰] 한동훈 “저보다 국민의힘 문제점 잘 아는 사람..](https://img.asiatoday.co.kr/webdata/content/2024y/07m/04d/20240704010003422_77_50.jpg?c=202407050110?1)

![[포토] ‘채상병 특검법’ 본회의 통과 지켜보는 안철수](https://img.asiatoday.co.kr/webdata/content/2024y/07m/04d/20240704010003411_77_50.jpg?c=202407050110?1)