티베트 사태 60년, 티베트인들의 탈인도 이유는?

|

중동 매체 알자지라의 최근 보도에 따르면 인도에 거주하는 티베트 망명자 수는 지난 7년간 급격히 감소했다. 인도 정부가 발표한 자료를 보면 2011년 15만명에 달하던 티베트인 수는 지난해 8만5000명으로 파악돼 절반 수준으로 감소했다. 티베트 망명 정부 당국자는 최근 티베트인들이 인도를 벗어나 미국·캐나다·독일·스위스 등의 국가로 향하고 있다고 설명했다.

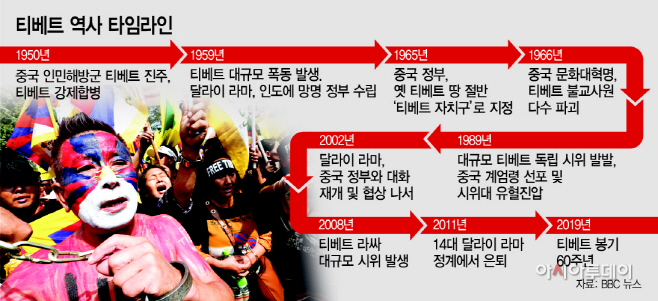

티베트는 13세기 이후 중국의 통제와 영국의 영향을 번갈아 받아왔다. 1911년 신해혁명 이후 중국은 티베트를 떠나게 됐고, 이후 1950년까지 중국의 통제를 받지 않았다. 하지만 1914년 히말라야 산맥 분수령에 설정된 맥마흔 라인(Mcmahon Line)이 영국령인 인도와 티베트 간의 국경선으로 간주되면서 중국이 티베트에 대한 권리를 주장할 수 있는 근거가 남게 됐다.

지난 10일은 티베트 독립 봉기 60주년 기념일이었다. 1950년 중국은 인민해방군을 동원해 티베트를 강제 점령, 이듬해 ‘시장(西藏) 지역의 평화적 해방 방법에 관한 협의’를 통해 티베트를 중국의 영토로 강제 편입했다. 이후 1959년 3월 10일 티베트에서 중국 점령에 반대하는 대규모 독립운동이 일어나 티베트인 9만명이 사망했다. 당시 16세였던 티베트의 지도자 달라이 라마 14세는 임시정부 관리들과 추종자들을 이끌고 인도 다람살라 지역으로 피신, 티베트 망명정부(CTA)를 수립했다.

티베트 망명정부가 수립된지도 60년이 지난 지금 티베트인들이 탈(脫) 인도를 모색하고 있는 가장 큰 이유는 경제적인 어려움 때문인 것으로 나타났다. 인도에 거주중인 티베트인 군상 텐징(34)은 “인도에서 돈을 벌기는 매우 어렵다. 이곳에서는 직업을 구할 수도 없다”며 자신의 가족과 친구 대부분이 이미 인도를 떠났다고 밝혔다.

인도는 1951년 7월 유엔이 채택한 ‘난민의 지위에 관한 유엔 협약’에 가입하지 않았다. 따라서 인도에 거주하는 티베트인들의 법적 지위는 단순한 외국인에 불과하다. 이 때문에 티베트인들은 경제 활동을 영위하는데 많은 어려움을 겪고 있다. 소남 노르부 다그포 티베트 망명정부 대변인은 “외국인 신분의 티베트인들은 인도 공무원으로 일할 수 없다. 일부 인도대학은 티베트 학생들의 입학을 받지 않는다”고 설명했다.

이 밖에도 많은 티베트인들은 부동산 거래나 은행 이용 등에서 어려움을 겪고 있다. 다그포 대변인은 이 같은 어려움으로 인해 인도로 입국하던 티베트인들의 수는 나날이 감소해 연평균 3000명 수준이던 것이 지난해에는 100명까지 급감했으며, 인도 내 티베트인의 출생률도 갈수록 하락하고 있다고 덧붙였다.

엎친 데 덮친 격으로 인도가 최근 티베트인에 대한 불확실한 태도를 보이고 있어 티베트 망명자들을 불안에 떨게 하고 있다. 인도와 중국 간 관계에 따라 인도 내 티베트인들은 낙동강 오리알 신세가 될 수 있다는 우려마저 나온다. 지난해 4월 티베트 망명정부는 달라이 라마와 티베트인의 인도 망명 60주년을 기념, 인도 정부 인사들을 초대해 뉴델리 시내에서 2개의 행사를 진행하기로 계획했지만 인도 정부의 불허로 돌연 취소됐다.

당시 비자이 케샤브 고칼레 인도 외교부 경제관계 담당 차관이 인도 외무부에 보낸 문서에는 티베트 행사가 인도와 중국 간 사이를 민감하게 만들 수 있다는 내용이 적혀있던 것으로 전해졌다. 이에 티베트 망명정부는 뉴델리 외곽에서 행사를 진행해야만 했다.

많이 본 뉴스

연예가 핫 뉴스

오늘의 주요뉴스

- 이스라엘, 이란 본토 새벽 공습… 6일만에 재보복

- 이스라엘 보복에 코스피 3% 급락…환율 1390원대 급등

- 정부, 국립대 ‘의대 증원 조정’ 건의 수용할 듯…3시 발표

- SK하이닉스, TSMC와 손잡고 HBM4 개발…2026년 양산

- 웃돈 붙은 분양권 신고가 속출…고개 드는 ‘집값 바닥론’

- 尹, 4·19묘지 참배…“자유민주주의 더욱 발전시킬 것”

- 최상목, 野 추경 요구에 “지금은 민생·약자 지원에 집중”

- 이화영 ‘검찰 술파티’ 했다는 날…檢 일지엔 ‘구치소 복귀’

- 이동관, ‘배우자 청탁 의혹’ 보도 YTN에 5억원 손배소

- 어플로 단숨에 신분증 위조…자영업자 울리는 청소년들

![[종합]이스라엘,이란 공습…6일만에 재보복](https://img.asiatoday.co.kr/webdata/content/2024y/04m/19d/20240419010010920_77_50.jpg?c=202404191440?1)

![[飛上 대한항공] ‘3년 여정’ 끝…아시아나 화물매각 전..](https://img.asiatoday.co.kr/webdata/content/2024y/04m/18d/20240418010010459_77_50.jpg?c=202404191440?1)